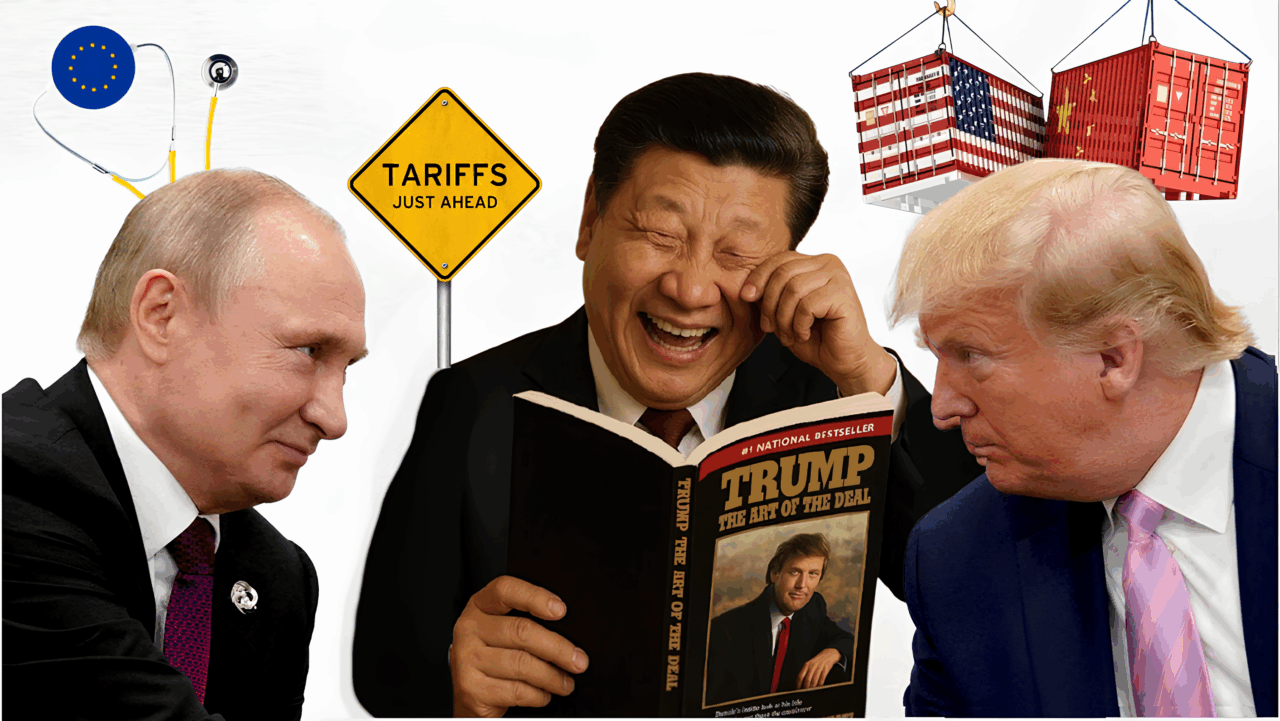

Nel suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha rilanciato l’idea di un nuovo “Liberation Day”, una giornata simbolica per affrancare aziende e consumatori americani da quelli che definisce “trattamenti ingiusti” dei partner commerciali. Dietro la retorica nazionalista, però, si cela una strategia politica ed economica che rischia di riscrivere gli equilibri mondiali. Con una politica economica fondata su dazi aggressivi e una politica estera che strizza l’occhio all’espansionismo — dalle pretese sulla Groenlandia al controllo del Canale di Panama — Trump apre la strada a una nuova stagione di autoritarismo. Una stagione che potrebbe ispirare leader come Vladimir Putin in Ucraina, Xi Jinping su Taiwan e Benjamin Netanyahu in Medio Oriente, alimentando una destabilizzazione globale senza precedenti.

La nuova dottrina economica: dazi come arma di distruzione di massa

Trump ha trasformato i dazi nella bandiera della sua battaglia economica, promettendo una tariffa universale su quasi tutte le importazioni, a prescindere dal Paese di origine. Il Washington Post riporta voci di pressione crescente sui suoi collaboratori affinché “venga rincarata la dose”, mentre dietro le quinte serpeggiano incertezza e paura. Quello che è certo, con dazi annunciato, poi sospesi, poi ridotti, poi forse non si sa, nessuno sa davvero dove si stia andando.

Trump parla alla pancia del Paese, fa riferimento alla difesa dell’industria americana e al risanamento del deficit commerciale, ma le previsioni raccontano un’altra storia, molto più cupa.

Secondo un’analisi della Tax Foundation, uno dei principali think tank americani sulle politiche fiscali, l’impatto dei dazi – considerando anche le inevitabili misure di ritorsione – sarebbe devastante: il PIL degli Stati Uniti potrebbe contrarsi dello 0,65%. Solo le tariffe imposte all’Europa, primo partner commerciale americano, peserebbero per uno 0,2%.

Ma non è tutto. Il reddito nazionale disponibile, al netto delle imposte, rischierebbe di ridursi in media dell’1%, trascinando verso il basso i consumi e, con essi, la tenuta dell’intero sistema economico. A peggiorare il quadro, si aggiunge l’effetto inflattivo dei dazi: nel breve termine, l’offerta potrebbe non riuscire a soddisfare la domanda interna, alimentando così un aumento generalizzato dei prezzi. E se l’inflazione non bastasse, c’è anche il rischio che si scatenino dinamiche speculative, aggravando ulteriormente l’instabilità.

Senza contare poi che la politica doganale di Trump e le modalità aggressive con cui essa è stata annunciata hanno generato anche una forte instabilità nei mercati finanziari: l’effetto destabilizzante dei dazi sulle imprese e sull’economia globale ha ridotto significativamente la fiducia degli investitori, con ripercussioni evidenti anche su Wall Street.

Effetti a catena: dalle contro-ritorsioni all’isolamento USA

I dazi imposti da Trump sono la prima tessera di un pericoloso effetto domino globale. Non colpiscono solo gli Stati Uniti, ma fanno tremare l’intero sistema economico internazionale.

Canada e Messico, storici partner commerciali, si preparano a reagire con contro-dazi che rischiano di spezzare le catene di approvvigionamento nordamericane. L’Unione Europea, già provata dal peso della transizione energetica, vede i suoi fragili segnali di ripresa minacciati da una nuova guerra commerciale transatlantica e, sebbene al momento sia alla finestra in attesa di un auspicato incontro Trump-von der Leyen, potrebbe colpire proprio dove il Paese a stelle e strisce è più esposto, quello dei servizi, big-tech in testa.

Pechino, sotto il fuoco di tariffe fino al 145% per alcuni beni cinesi, ha risposto con contro-dazi al 125% e accelerando la propria marcia verso l’autosufficienza: meno dipendenza dalle importazioni, più investimenti nel mercato interno e nuove alleanze strategiche con i Paesi BRICS.

Insomma, mentre l’onda protezionista si propaga, l’America rischia di ritrovarsi più isolata che forte, e il mondo intero si avvicina a una nuova era di frammentazione economica, rivalità accese e instabilità finanziaria senza precedenti.

Espansionismo 2.0: dalla Groenlandia a Panama, il ritorno del colonialismo?

Parallelamente all’offensiva sui dazi, Trump ha rispolverato ambizioni territoriali che sembrano uscite da un’altra epoca, quando il colonialismo riscriveva confini e destini.

La Groenlandia – territorio autonomo danese – viene definita una “necessità assoluta” per la sicurezza nazionale americana, grazie alla sua posizione strategica nell’Artico e alle immense risorse naturali, come terre rare, petrolio e gas.

Il Canale di Panama, formalmente ceduto agli Usa nel 1999, torna improvvisamente nel mirino: per Trump, è vitale per contrastare l’avanzata cinese nell’area, e non esclude né coercizioni economiche né interventi militari pur di riappropriarsene.

Il sogno di rinominare il Golfo del Messico in “Golfo d’America” e l’idea di annettere il Canada come 51° Stato completano il quadro di un’espansione aggressiva, transazionale, senza più maschere, in piena coerenza con la dottrina “America First”.

Un precedente pericoloso: l’internazionale dell’autoritarismo

Tutto questo rappresenta un grave problema. Se Trump legittima l’uso della forza o della pressione economica per reclamare territori, viene da chiedersi quale freno potranno più avere gli altri leader autoritari?

Prendiamo Vladimir Putin, ad esempio, che pure non sembra aver fatto finora significative concessioni o passi in avanti nei dialoghi aperti con l’amministrazione Usa per la risoluzione del conflitto in Ucraina, sembra aver trovato nel nuovo corso di Washington non più un avversario, ma un alleato. Altro tema che ci preoccupa è come il presidente cinese Xi Jinping potrebbe interpretare questo cambio di paradigma perché, stando così le cose, l’apparato politico e militare cinese potrebbe valutare il nuovo approccio come un via libera a un’azione militare su Taiwan. Lo stesso dicasi in Medio Oriente, dove Benjamin Netanyahu, potrebbe ritenersi legittimato ad accelerare i piani di annessione di Gaza e Cisgiordania.

Il multipolarismo instabile: Russia, Cina e la fuga dagli Stati Uniti

L’approccio di Trump potrebbe accrescere l’aggressività di Russia e Cina, spingendole a intensificare i loro sforzi espansionistici. Putin, già impegnato in Ucraina, potrebbe approfittare della crescente debolezza della NATO per consolidare il suo dominio sul Mar Nero, magari estendendo il suo controllo anche su ulteriori territori dell’Europa orientale. La Cina, sotto la pressione dei dazi punitivi, potrebbe, come abbiamo visto, accelerare le sue esercitazioni militari attorno a Taiwan, mettendo alla prova la determinazione degli Stati Uniti in un Pacifico sempre più incerto e conteso. Allo stesso tempo, alleati storici come Canada e Unione Europea potrebbero cercare nuove alleanze, con Pechino in primis, per attutire l’impatto economico delle tariffe statunitensi.

Il declino della democrazia e delle norme internazionali

Anche all’interno, Trump sta minando le fondamenta della democrazia americana, attaccando senza sosta istituzioni come la magistratura, i militari e i media che osano opporsi al suo potere. Se gli Stati Uniti perdono la loro credibilità come difensori della democrazia, il diritto internazionale, già fragile, potrebbe crollare del tutto, lasciando spazio a un nuovo ordine mondiale fondato sulla forza e sul potere economico. L’espansionismo territoriale di Trump potrebbe fungere da via libera per operazioni simili in altri angoli del pianeta, trasformando il mondo in una gigantesca partita di Risiko, fatta di conquiste e ritorsioni.

Un’Europa spettatrice

L’Europa, imprigionata tra la sua dipendenza energetica dagli Stati Uniti e la necessità di contrastare l’espansione di Cina e Russia, si trova impreparata. La minaccia dei dazi potrebbe spingere l’UE a cercare nuovi accordi commerciali con Pechino, ma senza una politica estera unificata, rischia di diventare un attore marginale in un mondo sempre più instabile. La Groenlandia, parte del Regno di Danimarca e quindi legata all’UE, potrebbe diventare il primo banco di prova di questa crisi transatlantica, simbolo di un’Europa incapace di far valere le proprie ragioni in uno scenario internazionale sempre più frammentato.

L’alba di un nuovo disordine mondiale

Tornando all’incipit, il “Liberation Day” di Trump potrebbe essere quindi ricordato non come un atto di emancipazione, ma come l’inizio di un’epoca di caos economico, autoritarismo e conflitti territoriali senza precedenti.

La politica di Trump, con i suoi dazi punitivi e ambizioni espansionistiche, rappresenta non solo una rischiosa scommessa economica e strategica, ma un audace esperimento geopolitico dalle conseguenze globali. Se da un lato promette di rilanciare la grandezza americana, dall’altro minaccia di condurre gli Stati Uniti verso una recessione interna e un crescente isolamento internazionale. Peggio ancora, rischia di legittimare, in qualche modo, un modello autoritario che potrebbe ispirare altri leader, erodendo un ordine mondiale già instabile. Ed è proprio la Cina, attraverso il rafforzamento della sua autosufficienza e con una politica estera di tessitura di alleanze alternative, potrebbe trarre vantaggio da questa frammentazione, consolidando, paradossalmente, il suo ruolo di rivale globale degli Stati Uniti.

E l’Europa? Al momento siamo semplici spettatori, segno evidente della debolezza della Commissione a guida von der Leyen e della frammentazione interna dove i singoli Paesi, Francia e Germania in primis, non ci stanno a farsi scavalcare da Bruxelles nella definizione dei temi cruciali con gli Stati Uniti, cosa che Donald Trump da parte sua ha capito benissimo.