Dal genio visionario di los alamos ai diffusion model: l’arte computazionale come profezia delle intelligenze artificiali

Nel 2025 parliamo ossessivamente di modelli di diffusione, intelligenze artificiali capaci di generare immagini partendo dal rumore, algoritmi che trasformano pixel casuali in scene iperrealistiche degne di fotografi umani. Eppure, se ci fermassimo un attimo a scavare nella genealogia di questa rivoluzione visiva, scopriremmo che tutto è iniziato molto prima. Non con Google, non con OpenAI. Ma con uomini come Melvin Lewis Prueitt, fisico teorico di provincia, che dalla remota cittadina di Wickes arrivò ai laboratori di Los Alamos per trasformare funzioni matematiche in arte visiva, usando calcolatori come pennelli e coordinate cartesiane come pigmenti.

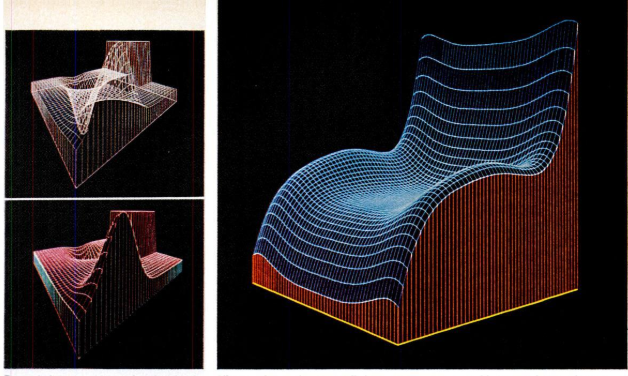

Quello che oggi chiamiamo “generative AI” o “visual AI” era per Prueitt una visione ante-litteram, una forma primordiale di creatività computazionale. La differenza è che lui non lo faceva per addestrare un modello o scalare una startup. Lo faceva per necessità scientifica, per mostrare l’invisibile, per rendere umana la matematica. I grafici che disegnava erano strumenti, certo, ma anche manifesti estetici. E in un’epoca dove il computer era ancora una macchina mistica per pochi iniziati, lui intuì che quei numeri potevano diventare arte.

Oggi, i modelli di diffusione apprendono pattern visivi a partire da enormi set di dati. Ma il principio, nella sua forma più essenziale, è lo stesso che muoveva Prueitt: prendere qualcosa di grezzo nel suo caso equazioni differenziali, nel nostro il rumore gaussiano e raffinarlo, iterativamente, fino a ottenere qualcosa che comunica. Che emoziona. Che stupisce.

Melvin non poteva sapere che stava anticipando il cuore pulsante dell’AI moderna. Eppure, con le sue primitive renderizzazioni scientifiche, con la sua visione di un’estetica calcolabile, stava scrivendo il primo capitolo non ufficiale della rivoluzione visuale che oggi chiamiamo generative AI. Senza prompt, senza GPU, senza hype. Solo con l’ossessione per ciò che la macchina poteva mostrare, se usata con abbastanza immaginazione.

Ecco perché, nel raccontare la sua storia, non possiamo limitarci alla biografia. Dobbiamo leggere tra le righe. Perché là dove gli storici vedono solo un fisico appassionato di grafici, chi conosce gli attuali modelli di diffusione può riconoscere un profeta. Un visionario che vide nell’algoritmo non un semplice strumento, ma un mezzo espressivo. Come oggi fa l’intelligenza artificiale. Solo che lui ci arrivò con trent’anni di anticipo.

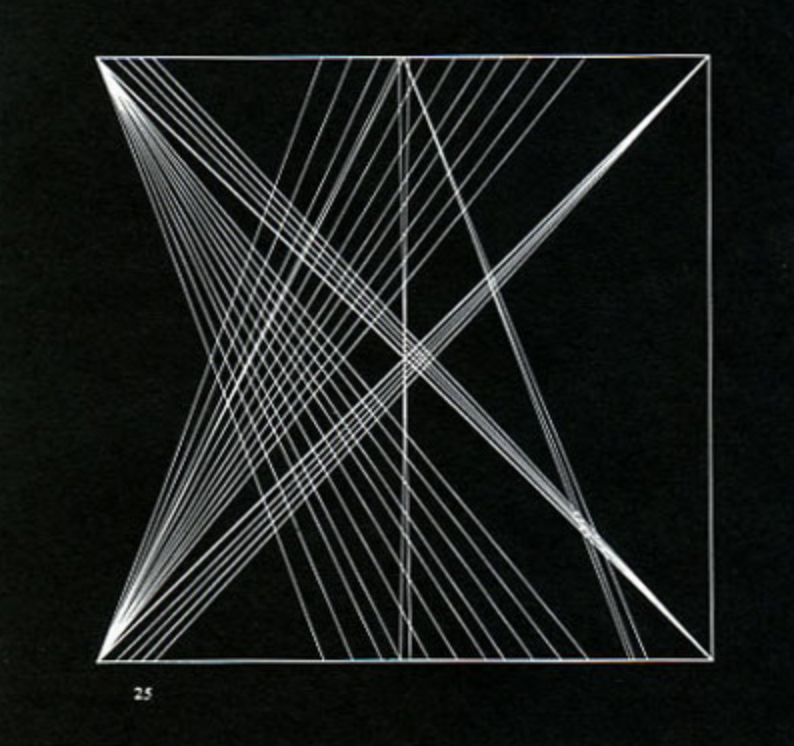

Nel febbraio del 1973, Popular Science (pag 102) dedicò un articolo al programma PICTURE, una creatura digitale nata nei laboratori di Los Alamos da un certo Melvin Lewis Prueitt, scienziato tanto schivo quanto visionario. Un programma nato per uno scopo quasi banale nel suo rigore scientifico: visualizzare equazioni in prospettiva per studiare le interazioni atomiche. Eppure, come spesso accade con le innovazioni di rottura, la storia ha avuto piani ben più ambiziosi per quel codice.

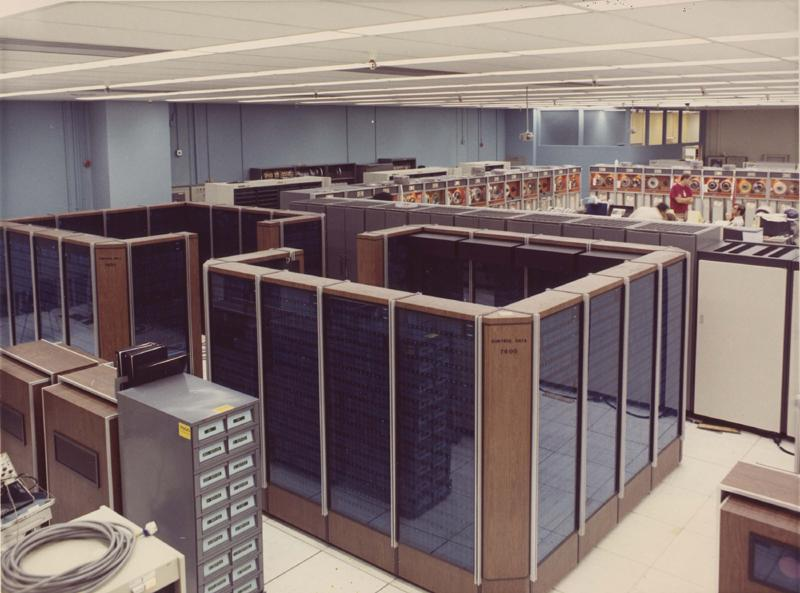

PICTURE non era semplicemente un software, ma un’intuizione in anticipo di almeno una decade su tutto ciò che sarebbe diventato “grafica computerizzata“. Risolveva problemi tecnici ancora immaturi all’epoca come la rimozione delle linee nascoste, rendendo le immagini generate dai computer finalmente leggibili, intellegibili, e, perché no, suggestive. L’articolo di Popular Science, purtroppo, glissa sull’hardware usato, ma è ragionevole dedurre che il tutto girasse su un CDC-7600, allora il gioiello tecnologico di Seymour Cray, predecessore diretto del celebre Cray-1. Il 6600 era già vecchio, l’8600 abortito prima del parto, e lo STAR-100 non ancora arrivato. Insomma, il 7600 era il cavallo giusto.

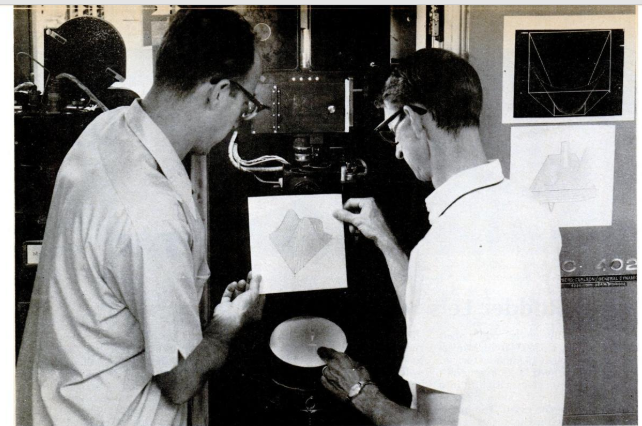

Nella foto pubblicata con l’articolo compare anche David Buckner, che si inventò un sistema di filtri RGB ante-litteram, ma analogici. Tre filtri: giallo, ciano e magenta, che venivano fisicamente piazzati tra una sorgente di luce e una fotocamera. Il risultato? Sette colori differenti a partire dalla loro combinazione. Niente software di color grading, solo ingegno, plastica e pazienza da monaco copista. Un plot twist affascinante in un’epoca pre-monitor a colori.

I grafici prodotti da PICTURE venivano impiegati in tutto ciò che era dinamico, invisibile e infinitamente complesso: campi magnetici, onde d’urto, equazioni differenziali, emissioni stellari. Tutto ciò che sfugge all’occhio umano ma che un computer poteva, per la prima volta, tradurre in forme visuali.

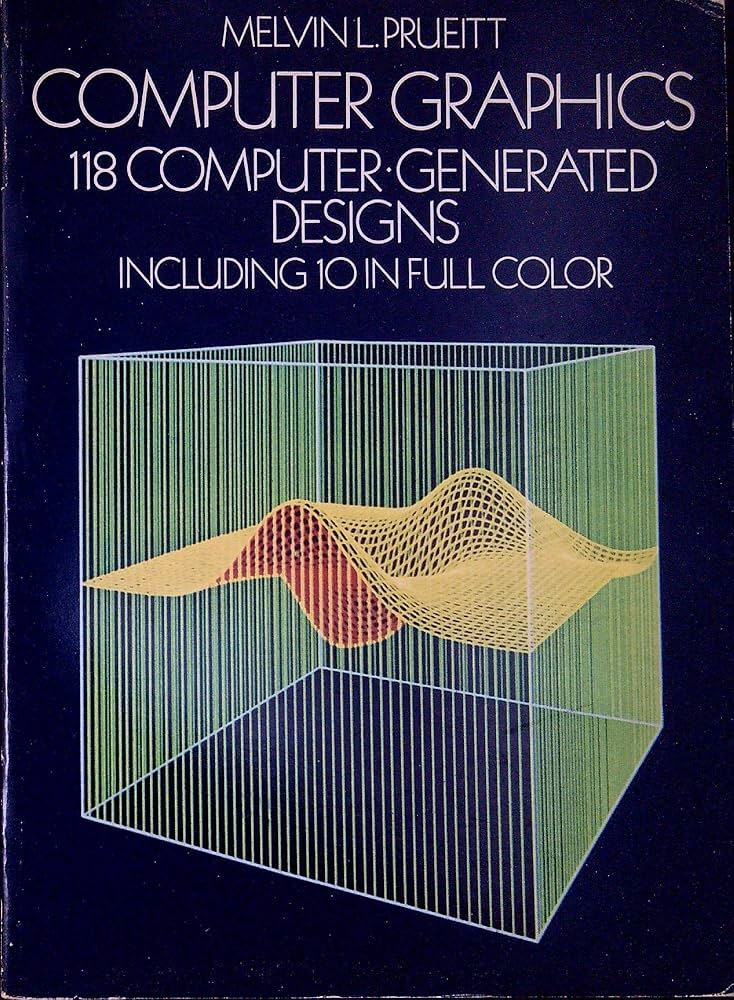

Nel 1975 Melvin pubblica Computer Graphics – 118 Computer-generated designs, including 10 in full color. Un libro manifesto, stampato su carta spessa come fosse una dichiarazione di indipendenza, che raccoglie quei grafici e li reinterpreta come arte. Nella prefazione, datata 1974, lancia una provocazione che oggi ci sembra quasi banale, ma che allora suonava come una bestemmia: la computer grafica è arte. Punto.

Melvin non si limita a provocare, argomenta. Introduce il concetto dell’“artista passivo”: quella moltitudine di esseri umani sensibili al bello, capaci di emozionarsi di fronte a un’immagine ma incapaci di riprodurla a mano. Il computer diventa il loro braccio, la loro officina, il loro pennello. E l’arte generata da esseri umani che comunicano al computer attraverso funzioni matematiche è, in fin dei conti, più complessa e più intima di quella che nasce solo dalla mano. Un pensiero visionario, che anticipa la democratizzazione dell’estetica digitale e perfino l’era della generative art.

Melvin insiste sul potere della prospettiva, non solo come tecnica visiva ma come metafora cognitiva. Cita l’ambiguità delle scale isometriche, la fatica del cervello nel dare ordine a ciò che l’ordine non ce l’ha. E contrappone questa incertezza alla chiarezza delle proiezioni prospettiche, capaci di ingannare meno la mente e di comunicare di più all’emotività. È filosofia della percezione in salsa FORTRAN.

Poi arriva il colpo di genio assoluto. Nel libro compaiono anche dei glitch. Errori grafici. Roba che oggi getteremmo nel cestino senza pietà. E invece Melvin li conserva, li esalta, li incornicia. Per lui quegli errori – causati forse da un errore umano, forse da un’interferenza, forse da un plotter impazzito sono eventi unici, irripetibili, misteriosi. La loro origine è andata persa. E proprio per questo sono degni di essere archiviati. È arte dell’entropia. Una sorta di Duchamp digitale ante-litteram.

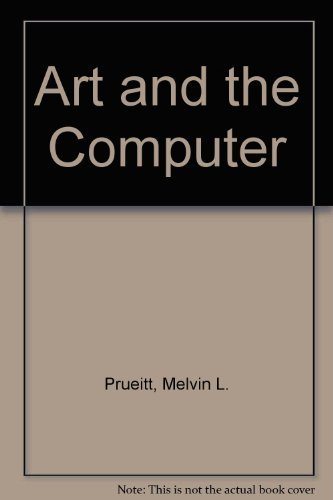

Nel 1984, Melvin pubblica un secondo volume, Art and the Computer, edito da McGraw-Hill.

Il salto tecnologico è evidente: i Cray-1 sono ormai realtà consolidata, e nuovi sistemi come la Calma Design Station (La storia del CAD) e la Chromatics 7900 introducono funzionalità come le ombre, il texture mapping e una risoluzione allora impensabile: 1280 × 1024.

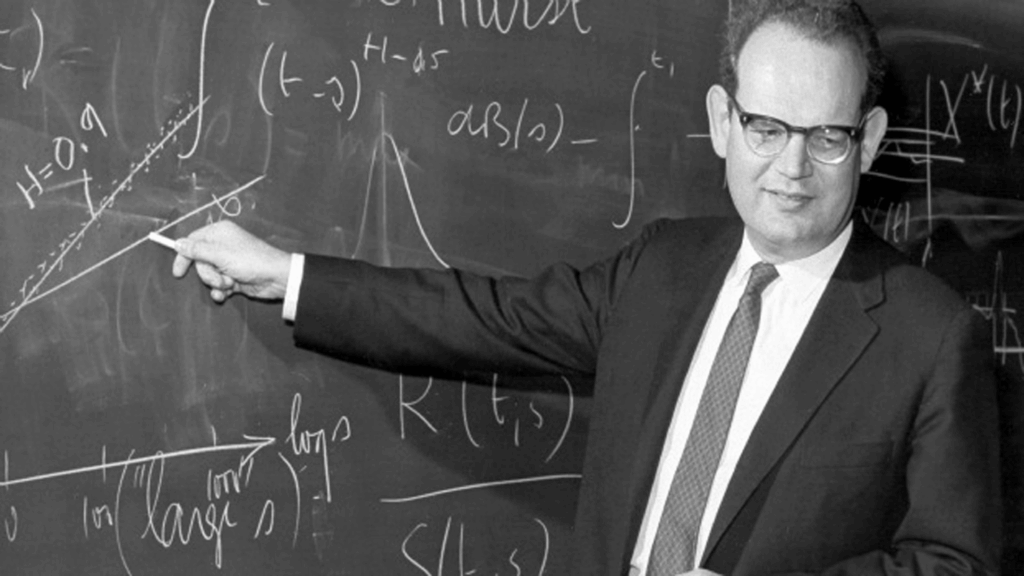

Il libro è completamente a colori, stampato su carta patinata, e finalmente si smarca dal solo Melvin per includere anche altri pionieri della computer art. Compreso un certo Benoit Mandelbrot, che presenta in anteprima i primi frattali generati digitalmente.

In quelle pagine non si vede solo arte, ma si assiste alla nascita di una nuova categoria del pensiero visivo. Una disciplina ibrida, una chimera tra calcolo e immaginazione, che comincia a rendersi conto del suo potenziale. I primi oggetti di uso comune vengono renderizzati con texture e luci, gli algoritmi iniziano a imitare il mondo, e non solo a rappresentarlo.

Non siamo ancora nella CGI hollywoodiana, né nella realtà aumentata, ma lì, in quegli anni, in quei laboratori governativi che odoravano di uranio e codice binario, qualcuno cominciava a capire che i numeri potevano sognare. E che un errore di calcolo, se osservato con abbastanza amore, poteva essere più vero del risultato corretto.

A proposito riconoscete questa sigla?

Melvin Lewis Prueitt, nato a Wickes, una piccola cittadina dell’Arkansas nel 1932, morto il 30 gennaio 2016 ha vissuto una vita che sembrava essere disegnata per un destino scientifico, tanto che da giovane aveva già deciso che avrebbe consacrato la sua vita alla scienza. Dopo una formazione che lo ha portato a laurearsi in fisica, il suo percorso è stato costellato da traguardi notevoli, che lo hanno fatto diventare un punto di riferimento per il campo della computer grafica e della fisica teorica, ma anche per il settore delle energie rinnovabili. Un viaggio pieno di successi, ma anche di misteri aziendali che rimangono tuttora avvolti nell’oscurità.

Melvin non era solo un uomo di scienza, ma anche di fede. Cresciuto nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, il suo cammino spirituale lo portò a servire come missionario per due anni. Durante questo periodo, incontrò sua moglie, Susi Hufschmid, su un treno per New York, un incontro che segnò una delle tappe decisive della sua vita personale. Dopo il matrimonio, che avvenne nel Tempio di Idaho Falls, la sua vita familiare si arricchì con sei figli, 22 nipoti e sette pronipoti, creando un nucleo familiare che rifletteva l’ampiezza dei suoi legami affettivi e la profondità della sua connessione con il mondo.

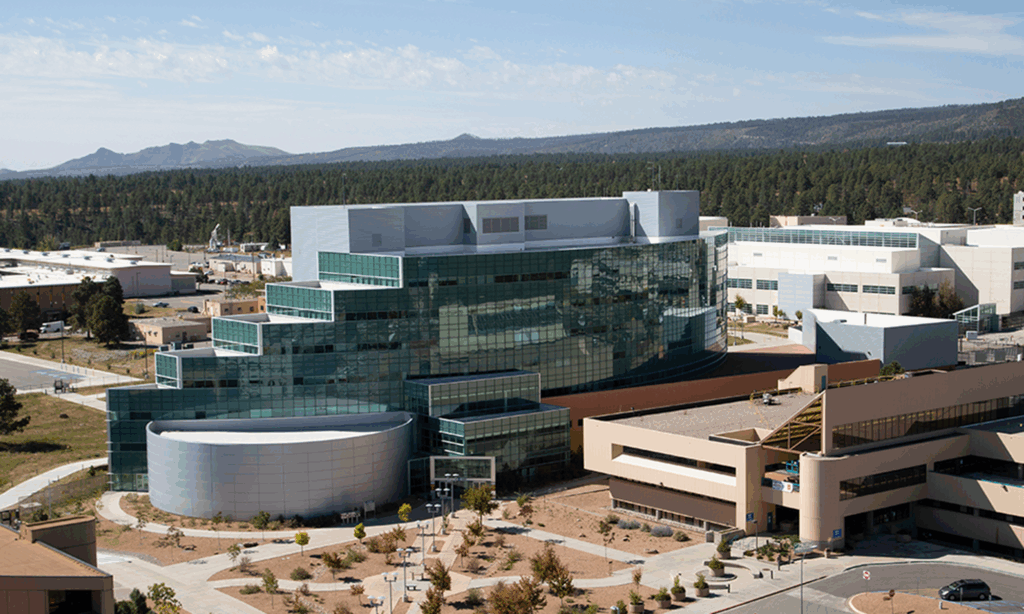

Nonostante le sue radici religiose e familiari fortemente ancorate, fu la sua carriera professionale a definire la sua eredità. Melvin lavorò per ben 31 anni nei Los Alamos National Laboratories, contribuendo in modo significativo allo sviluppo della computer grafica. In un’epoca in cui la visualizzazione dei dati scientifici era ancora agli albori, fu uno dei pionieri nella creazione di software per il disegno di funzioni matematiche, che evolvettero da semplici strumenti scientifici a veri e propri strumenti artistici. La sua capacità di intrecciare la scienza con l’arte rimane uno dei suoi lasciti più duraturi. In quel periodo, infatti, la sua concezione della grafica era ben più di un semplice strumento per la ricerca; per lui, diventò un linguaggio per esplorare e comunicare concetti complessi.

La sua carriera non si fermò, però, alla grafica. Dopo aver lasciato Los Alamos, Melvin si dedicò anima e corpo al settore delle energie rinnovabili, in particolare alla desalinizzazione dell’acqua e allo sviluppo di sistemi energetici più sostenibili. Registrò ben 27 brevetti, alcuni dei quali furono al centro della sua attività di consulente per Barnabus Energy Inc., un’azienda impegnata nel settore delle energie rinnovabili. L’energia solare, eolica e idrogeno sembravano essere i nuovi orizzonti per l’innovativo scienziato, e la sua esperienza lo rese una figura di riferimento. Tuttavia, come spesso accade quando si toccano temi così cruciali per il futuro, anche il suo percorso nel settore delle energie rinnovabili non fu privo di complessità e incertezze.

Nel 2006, Barnabus Energy Inc. cambiò nome in Open Energy Co., ma non è mai stato chiaro se l’azienda sia riuscita a mantenere la sua direzione verso l’energia pulita. Successivamente, la stessa Open Energy Co. sembrò spostare l’attenzione sui combustibili fossili, segnando un repentino cambio di rotta che ha generato dubbi sul futuro della società. Inoltre, uno spin-off di questa azienda, chiamato Applied Solar, sembra essere esistito in parallelo, con il focus sulle energie solari. Ma come si è spesso verificato con molte aziende nel settore delle rinnovabili, anche Applied Solar oggi appare senza traccia, con il dominio internet in vendita, come se la promessa di un futuro ecologico e innovativo fosse svanita.

Sebbene Melvin sia stato riconosciuto da molti per il suo contributo significativo alla scienza, il suo nome è spesso associato a un’ombra di mistero. Un esempio lampante di ciò è il cosiddetto IEEE Pioneer Award che avrebbe ricevuto nel 1998, come riportato da un vecchio sito web associato ad una delle aziende in cui ha lavorato. Tuttavia, una ricerca sui database ufficiali dell’IEEE non ha rivelato alcun riconoscimento formale, sollevando il dubbio su quanto effettivamente sia stato accreditato e celebrato dai suoi colleghi professionisti.

Nel corso della sua vita, Melvin ha costruito un ponte tra diversi mondi: quello accademico, quello industriale e quello familiare. Nonostante la sua carriera sia stata caratterizzata da una visione innovativa e da un continuo impegno verso il progresso, rimangono molte domande senza risposta riguardo ai progetti che aveva intrapreso. Le aziende in cui è stato coinvolto sembrano scomparire una dopo l’altra, portando con sé un’aura di incertezza sul futuro delle energie rinnovabili. Melvin Lewis Prueitt, la cui vita si è conclusa nel gennaio del 2016, rimarrà un enigma, simbolo di una promessa scientifica che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che ha incontrato la realtà complicata di un settore che, troppo spesso, ha visto più promesse non mantenute che successi tangibili.

Il suo lavoro nel campo delle energie rinnovabili, purtroppo, non ha avuto il riscontro che meritava, ma la sua eredità nella grafica computazionale e nelle sue applicazioni scientifiche è destinata a vivere ancora a lungo, come testimone di una visione pionieristica che ha sempre cercato di guardare al futuro, anche quando il presente sembrava essere incerto.