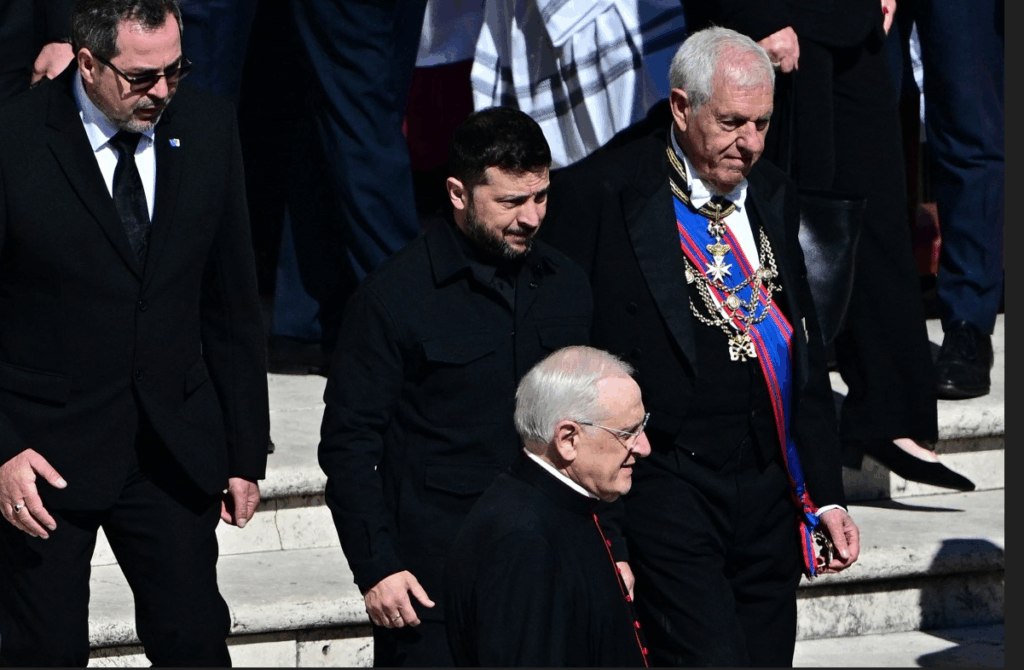

Se pensavate che l’atmosfera di un funerale papale fosse immune dai giochi di potere, vi sbagliavate di grosso. A San Pietro, sabato, nel silenzio imponente della basilica, Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati brevemente ma intensamente, tra gli sguardi severi dei santi e il peso di un conflitto che non accenna a spegnersi. Non un tête-à-tête qualunque, ma il primo incontro diretto dopo l’accesissimo scontro alla Casa Bianca, quella pièce teatrale che aveva lasciato intendere quanto poco zucchero ci fosse rimasto nei rapporti bilaterali.

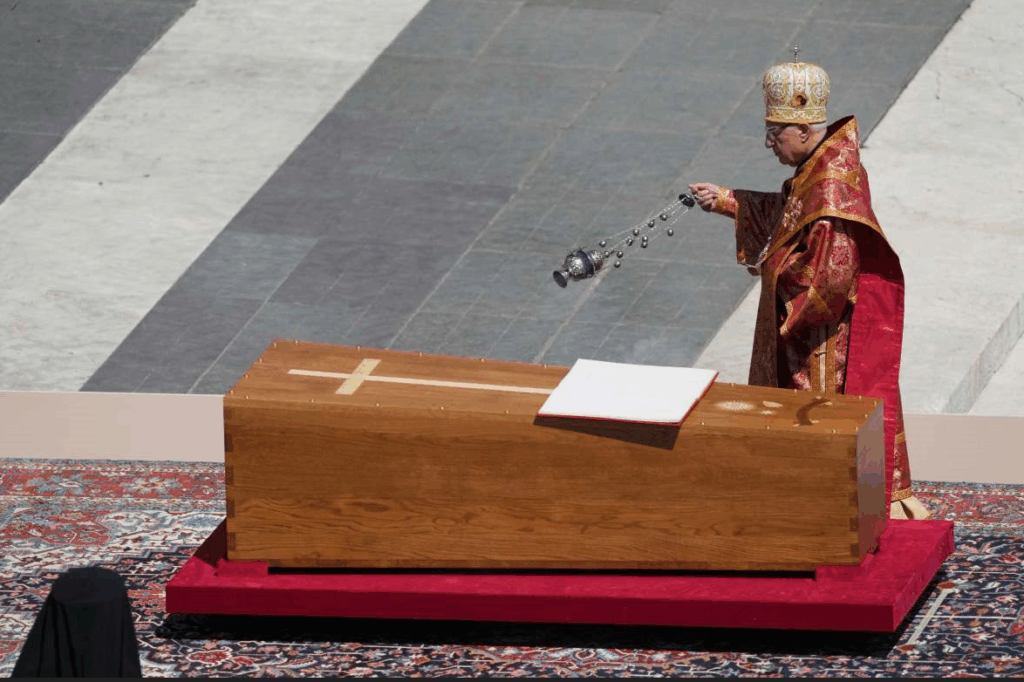

Zelensky ha parlato di “un cessate il fuoco incondizionato”, come chi chiede una tregua mentre l’altra parte sta già caricato il fucile. “Speriamo in risultati”, ha detto con quell’ottimismo forzato da leader di un Paese in fiamme. I media ucraini si sono affrettati a diffondere foto di Trump e Zelensky seduti faccia a faccia, entrambi protesi in avanti, in quell’atteggiamento che conosciamo bene: il corpo che dice “ti ascolto” e la mente che urla “quanto manca alla fine di questa farsa?”. Sullo sfondo, come a ricordare l’ineluttabilità di tutto, la bara semplice di legno di Papa Francesco.

Trump, da parte sua, ha mantenuto l’aria di chi sa che il tempo gioca a suo favore. “Produttivo”, l’ha definito, prima di imbarcarsi sul suo Air Force One, lasciando Roma come un turista frettoloso che ha appena visto il Colosseo. In volo, non ha perso occasione per lanciare un nuovo siluro contro Putin, lamentandosi dei bombardamenti sulle città ucraine e suggerendo “sanzioni bancarie” o “secondarie”, come se stesse scegliendo il condimento per il suo hamburger.

Naturalmente, in un balletto geopolitico così sgangherato, c’è stato anche il solito siparietto: Trump, Zelensky, Macron e Keir Starmer, riuniti in un angolo della basilica. Macron, sempre il primo della classe, con la mano sulla spalla di Zelensky, pronto a elargire saggezza e pacche di consolazione. L’Eliseo si è subito affrettato a definire l’incontro “positivo”, come si dice di una riunione che è stata un disastro ma che nessuno vuole ammettere.

Eppure, dietro il sorriso diplomatico, il rancore serpeggia ancora. Il fantasma dell’umiliazione di febbraio, quando Trump e il suo vice J.D. Vance strapazzarono Zelensky nello Studio Ovale, non è certo sparito. Da allora, Trump ha avuto tutto il tempo per affinare la sua narrazione: il vero responsabile della guerra? Zelensky, ovviamente. L’Ucraina come vittima, ma anche colpevole, in quella logica cinica che tanto piace all’America dei talk show e delle convention.

Nel frattempo, mentre i droni russano sopra Kursk e Kiev cerca disperatamente di trasformare ogni metro conquistato in una pedina di scambio, Trump continua a battere il tamburo della “pace”: una pace che, guarda caso, assomiglia molto alla resa. Crimea? Persa. Donbass? Se ne discute. Tutto, pur di poter proclamare un “deal” da mostrare in campagna elettorale come il trofeo di un cacciatore di voti.

Anche Putin non è rimasto con le mani in mano. Venerdì, tra un brindisi e una stretta di mano con l’inviato americano Steve Witkoff, ha lasciato trapelare la “possibilità” di colloqui diretti. Nulla di serio, ovviamente: una mossa per guadagnare tempo, mentre il Cremlino piange la morte di uno dei suoi generali saltati in aria a due passi da Mosca.

Trump, evidentemente stanco di girare a vuoto, ha lanciato un avvertimento: senza progressi concreti, potrebbe gettare la spugna. Una minaccia che suona più come un invito alla resa che come una vera intenzione di mollare il campo.

La visita romana, infine, è servita anche a mettere una pezza sui rapporti con l’Europa, lacerati dai dazi che Trump ha agitato come clave sui tavoli diplomatici. Una stretta di mano con Ursula von der Leyen, qualche promessa vaga di futuri incontri, e via, verso nuovi conflitti da gestire rigorosamente sui social, a colpi di post e meme.

Francesco perdonaci!