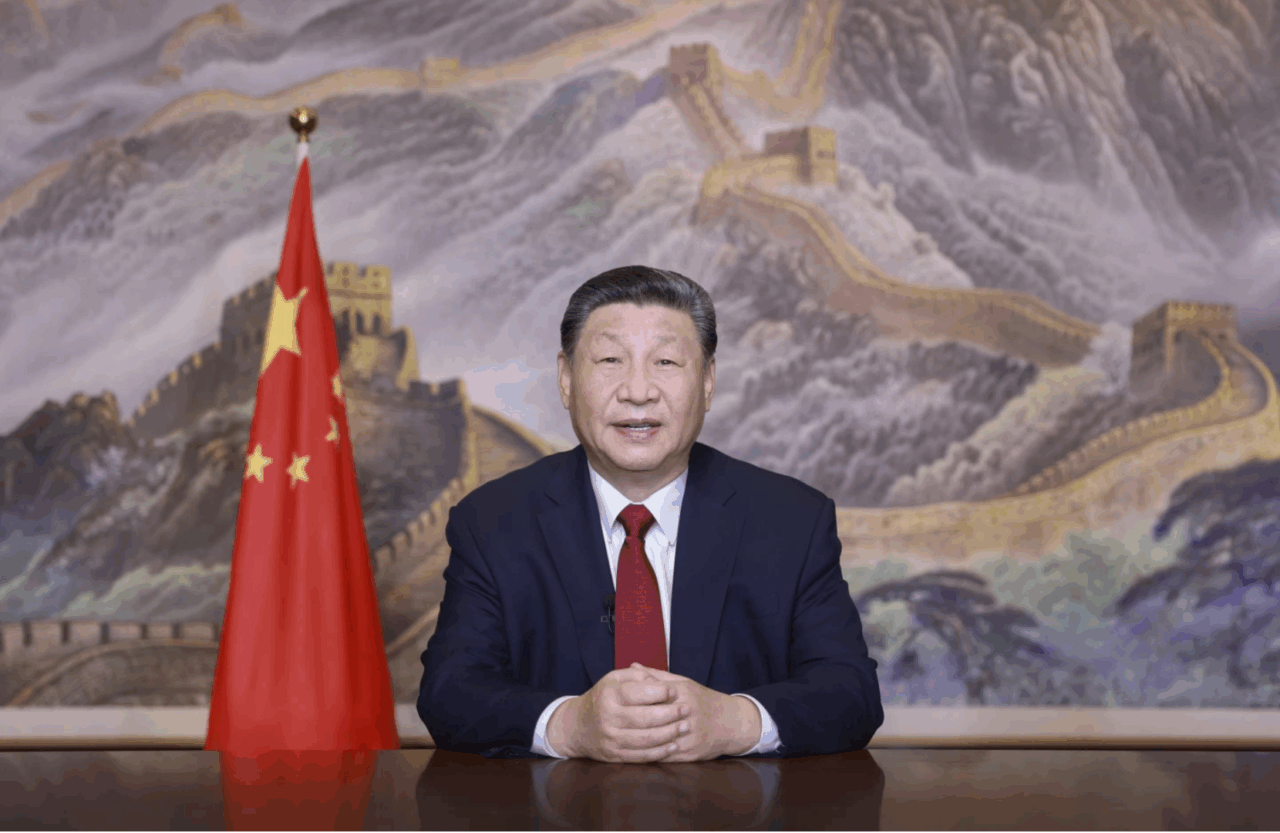

Se qualcuno ancora si illudeva che la Cina avesse intenzione di restare a guardare mentre l’Occidente gioca a fare gli apprendisti stregoni dell’intelligenza artificiale, è ora di svegliarsi dal torpore. Xi Jinping, con la solennità tipica di chi ha in mano non solo il telecomando, ma anche la sceneggiatura dell’intero show, ha dichiarato senza giri di parole: la Cina mobiliterà tutte le sue risorse per dominare l’AI, scardinare ogni colletto tecnologico imposto dagli Stati Uniti, e guidare la prossima rivoluzione industriale mondiale.

Davanti all’élite del Politburo, in una di quelle sessioni di studio che sanno tanto di teatro kabuki quanto di pianificazione militare, Xi ha enunciato il verbo: serve la “nuova intera mobilitazione nazionale” per superare i colli di bottiglia tecnologici, primi fra tutti i chip di fascia alta e i software di base. Il concetto è semplice come un algoritmo: concentrare ogni mezzo possibile, dalla spesa pubblica alla proprietà intellettuale, fino agli acquisti governativi, per azzannare la leadership globale in AI.

Un pragmatismo quasi brutale, condito con il solito pizzico di auto-critica di maniera: sì, ammette Xi, il divario con l’America c’è e si vede. Ma niente paura: basta “raddoppiare gli sforzi”, come se la forza bruta e l’efficienza cieca fossero sufficienti per superare la complessità intrinseca dell’innovazione tecnologica. In perfetto stile cinese, tra un’accusa al “blocco tecnologico” degli USA e un’ode all’autosufficienza, si delinea una strategia senza compromessi: sviluppare internamente chip, software, talenti, università e, ovviamente, regole e controlli per evitare che l’AI sfugga di mano ai suoi stessi creatori.

La retorica è chiara: non basta costruire algoritmi più veloci o chatbot più eloquenti. Serve un intero ecosistema “indipendente, controllabile e collaborativo” che renda la Cina impermeabile alle sanzioni americane, come quelle che hanno tentato di soffocare il settore semiconduttori bloccando l’export di chip avanzati. Ma la realtà, come sempre, ha il pessimo vizio di non piegarsi facilmente ai piani quinquennali: basti pensare all’effetto boomerang della startup cinese DeepSeek, che con il suo chatbot R1 ha messo paura non solo a OpenAI ma anche a Nvidia, con performance da primo della classe e costi ridicoli. Un piccolo assaggio di quello che Pechino potrebbe scatenare se riuscisse davvero a liberarsi dalle catene dei chip americani.

Non mancano poi i toni da grande fratello, quando Xi evoca la necessità di costruire un sistema di sorveglianza dell’AI: leggi, regolamenti, standard etici, sistemi di allerta, risposta alle emergenze. Una macchina di controllo capillare per garantire che l’AI sia “sicura, affidabile e controllabile”. Tradotto per i più ingenui: l’AI cinese dovrà essere sì potente, ma mai così potente da sfuggire al Partito.

Interessante notare anche l’ultima trovata diplomatica: usare l’AI come nuova moneta di scambio con i paesi del Sud globale, in un tentativo neanche troppo velato di costruire un’alleanza tecnologica alternativa all’Occidente. Una sorta di Belt and Road Initiative 2.0, ma invece di portare ponti e autostrade, si porteranno server, modelli linguistici e framework di machine learning.

Nel frattempo, la guerra commerciale tra Washington e Pechino si è trasformata in una spirale di vendette tariffarie: dazi americani che arrivano fino al 145% sui prodotti cinesi, e la Cina che ribatte con tasse del 125% sulle importazioni dagli States. Come se non bastasse la corsa all’AI, ora anche il commercio globale viene trasformato in una battaglia di logoramento degna del peggior manuale di geopolitica post-pandemica.

Il quadro che emerge da questo balletto di annunci, contro-annunci, promesse e minacce, è semplice nella sua brutalità: chi dominerà l’intelligenza artificiale nei prossimi dieci anni non si limiterà a comandare i mercati, ma riscriverà le regole stesse della supremazia globale. E Pechino, sebbene appesantita da qualche scoria burocratica e dai limiti imposti dall’embargo tecnologico americano, non ha alcuna intenzione di restare a fare da spettatore.

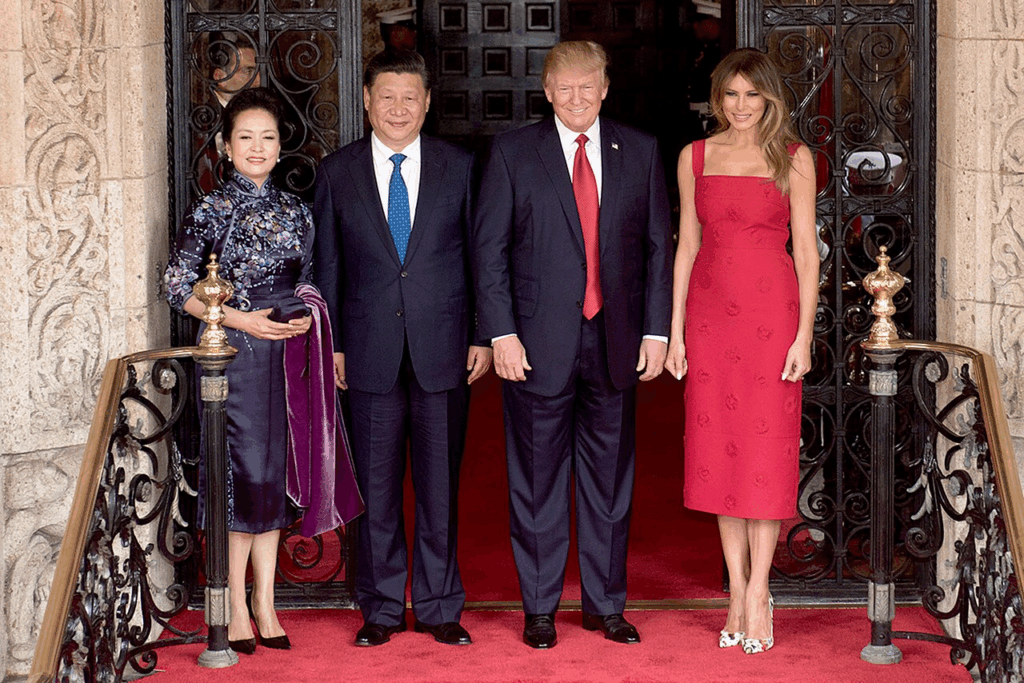

L’incontro del 2017 a Mar-a-Lago tra Xi Jinping e Donald Trump sembrava l’inizio di una nuova era nei rapporti tra Cina e Stati Uniti, in cui la diplomazia tra leader poteva, forse, addolcire il tono minaccioso della campagna elettorale di Trump. All’epoca, Pechino si era mossa con una velocità sorprendente per gestire l’imprevedibilità di un presidente outsider, nella speranza di incanalare la relazione verso una stabile cooperazione.

Ma se ci proiettiamo nel secondo mandato di Trump, il panorama è radicalmente cambiato. Nessuno a Pechino sembra interessato a una replica del teatrino di cordialità di Mar-a-Lago, nonostante Trump avesse espresso, con la sua tipica fanfara da venditore porta a porta, la volontà di incontrare Xi nei primi 100 giorni dal suo ritorno alla Casa Bianca. Anzi, la Cina si presenta oggi molto più dura, sicura e pronta a contrattaccare ogni mossa tariffaria con misure equivalenti o più astute, come il controllo delle esportazioni di minerali critici essenziali per le supply chain occidentali.

Nel frattempo, la retorica cinese si è infiammata, definendo apertamente gli Stati Uniti come bulli internazionali, mentre tenta di stringere alleanze sia tra i vicini asiatici che tra storici alleati americani come Giappone e Corea del Sud. Una strategia più raffinata e meno difensiva rispetto al passato, segno che l’esperienza con Trump versione 1.0 ha lasciato cicatrici profonde e una lezione ben assimilata.

Con Trump non si firma nulla che non possa essere stracciato il giorno dopo. La delusione cinese è nata dalla fiducia mal riposta nel 2017, quando, dopo essersi allineata agli sforzi americani contro la Corea del Nord, la Cina si è vista piombare addosso una guerra commerciale a sorpresa nel 2018.

Il famoso “phase one deal” firmato nel 2020, che doveva garantire acquisti cinesi per 200 miliardi di dollari di beni americani, si è infranto contro lo tsunami della pandemia, mentre le accuse di Trump sulla gestione cinese del Covid hanno fatto esplodere definitivamente ogni residuo di fiducia. Da lì in avanti, si è scatenato un effetto domino fatto di sanzioni, ritorsioni e quella che molti analisti definiscono senza troppi giri di parole una nuova guerra fredda.

A differenza del primo mandato, oggi Pechino non si fa trovare impreparata. L’imprevedibilità di Trump è ormai un dato prevedibile. Non ci si attende più nulla di buono, si lavora invece su un rafforzamento interno, su una maggiore resilienza economica e su una strategia di risposta speculare a ogni mossa americana.

Dal punto di vista delle tariffe, siamo entrati in un’escalation quasi surreale: Pechino ha portato le imposte sui beni americani fino al 125%, Trump ha alzato il livello medio delle tariffe al 156% e ha minacciato picchi del 245%. Una spirale senza fine, con una posta in gioco che non è più solo commerciale ma geopolitica.

Eppure, in tutto questo duello rusticano a colpi di dazi, Trump non smette di corteggiare Xi con dichiarazioni d’ammirazione degne di un amante respinto. Ha detto più volte che sarebbe disposto a incontrarlo di nuovo, ma nei fatti la comunicazione tra le due potenze è ai minimi termini. I pochi contatti esistenti sono sporadici, telefonate formali senza sostanza o incontri mancati come quello tra Wang Yi e Marco Rubio, oggi Segretario di Stato e bersaglio di sanzioni cinesi.

Il paradosso è che, nonostante la gravità della situazione, non si vede nessun tentativo serio di riattivare i canali diplomatici di un tempo. Nella prima amministrazione Trump, figure come Jared Kushner erano riuscite a creare backchannel cruciali. Oggi, complice anche il rischio reputazionale interno per chi osa dialogare con Pechino, persino i più fedeli alleati di Trump tengono la Cina a distanza di sicurezza.

Qualche timido tentativo di comunicazione informale esiste, come quello di Steve Daines, senatore repubblicano del Montana, che ha recentemente incontrato il premier cinese Li Qiang. Ma sono episodi isolati, non una strategia. Il secondo mandato di Trump potrebbe essere dominato da una “diplomazia per procura”, fatta di messaggi affidati ad amici e senatori, un po’ come i pizzini nei film di mafia.

La verità è che né Trump né Xi vogliono essere visti come quelli che cedono. Nessuno dei due ha la minima intenzione di fare la prima mossa, a meno che non sia costretto da un evento esterno di portata tale da giustificare, davanti al proprio pubblico interno, una momentanea tregua. Fino ad allora, ci si può aspettare solo una escalation fatta di silenzi ostili, tariffe punitive e, ovviamente, di infinite dichiarazioni di buona volontà che puzzano di propaganda lontano un miglio.