Papa Francesco è riuscito, persino da morto, a realizzare il suo sogno più grande: mettere insieme l’umanità tutta, dai migranti disperati ai capi di Stato più cinici, davanti a una bara di legno semplice e una parola incisa: Franciscus. Altro che cerimonia sobria. Sabato a San Pietro è andata in scena una rappresentazione globale che ha mischiato spiritualità, diplomazia, ambizione e ipocrisia, in un groviglio che solo il Vaticano sa orchestrare con tanta arte antica.

Circa 250.000 fedeli hanno invaso Piazza San Pietro mentre le autorità contavano almeno altre 200.000 anime riversate lungo via della Conciliazione, in uno dei raduni più oceanici della storia recente. Il feretro, posato su un vecchio papamobile modificato, ha percorso i 4 km che separano il cuore della cristianità dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, accolto da applausi, lacrime e cori di “Papa Francesco” scanditi in decine di lingue. In quel pezzo di strada, il mondo intero sembrava finalmente d’accordo su qualcosa: la gratitudine verso un uomo che aveva fatto della periferia la sua casa.

Cardinale Giovanni Battista Re ha descritto Francesco come “un papa dal cuore aperto”, capace di abbattere le porte blindate della Curia romana e spalancare finestre sulla sofferenza dei migranti, dei poveri, dei dimenticati. Ma mentre i fedeli commossi recitavano preghiere sotto gli occhi delle telecamere, nelle stanze adiacenti si consumava un’altra funzione molto meno devota: la diplomazia spicciola.

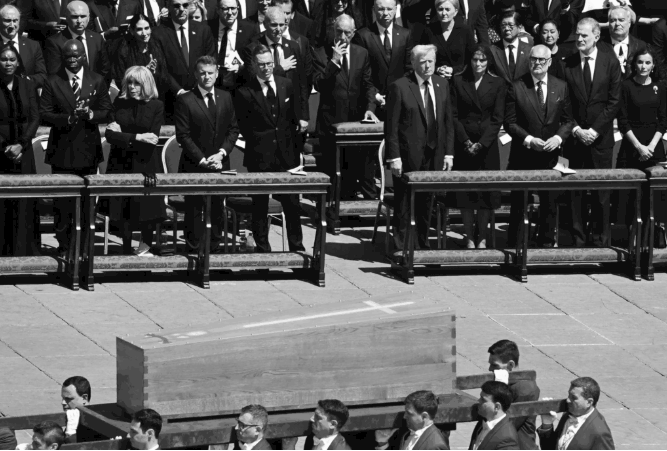

Più di 50 capi di Stato hanno sfilato davanti al feretro. Non tanto per onorare Francesco, quanto per incrociare Donald Trump, novello presidente americano, piombato a Roma come un elefante in una cristalleria papale. Il funerale è diventato teatro di incontri rapidi, mani strizzate e promesse sussurrate tra un Amen e un Requiem. Trump, fresco di tensioni su ogni fronte possibile – dal commercio globale alla guerra in Ucraina – ha trasformato la sua partecipazione in un G20 improvvisato. Zelensky ha avuto il suo “incontro molto produttivo” con Trump ai margini della cerimonia. Macron ha discusso di “sforzi di pace” con il presidente ucraino. Giorgia Meloni, mai paga di selfie e strette di mano, ha cercato di cementare il suo ruolo di ponte tra Trump e Bruxelles.

Eppure, non tutto fila liscio. Putin, assente come il fantasma di un ospite sgradito, aspetta a Mosca il suo momento di gloria per il 9 maggio, giorno della parata militare. Intanto Xi Jinping resta lontano, sornione, ben consapevole che un incontro in Vaticano sarebbe più imbarazzante di utile. Biden, devoto cattolico e avversario numero uno di Trump, è arrivato in silenzio con la moglie Jill, consapevole che ogni sguardo incrociato rischiava di trasformarsi in munizione politica.

Nel frattempo, in mezzo alla notte romana, giovani fedeli dormivano in sacchi a pelo, vegliando con canti improvvisati sotto il colonnato del Bernini. Al risveglio, si sono trovati schiacciati nella calca dei VIP planetari, pronti a immortalare il momento con smartphone e lacrime.

Il Conclave incombe. I cardinali, ancora avvolti nelle loro sete porporate, si preparano al gioco più antico del mondo: l’elezione del nuovo Pontefice. E come da tradizione, più di uno avrà orecchie attente ai sussurri politici che trapelano da Washington, Mosca, Pechino. Trump, per ora, si è astenuto dal suggerire candidati, dichiarando che “Francesco amava i sofferenti” e che questo “va bene anche per me”. Ma la tentazione di orientare la scelta è palpabile come l’umidità romana di aprile.

Francesco, fedele alla sua idea di povertà evangelica fino all’ultimo, aveva chiesto di essere sepolto nella terra nuda, senza orpelli, senza maschere. Una scelta quasi sovversiva, considerato il circo che inevitabilmente si è scatenato sopra la sua tomba. In un mondo in frantumi, diviso da guerre, dazi e rancori infiniti, il suo funerale è stato, paradossalmente, l’ultima utopia possibile: un fragile momento di unità.

Ma dura poco, si sa. La macchina del potere ha già ripreso a correre. Gli accordi segreti, i patti commerciali, le strategie geopolitiche continuano il loro corso sotto l’ombra silenziosa delle cupole di Michelangelo.

E forse, in fondo, era proprio questo che Papa Francesco voleva mostrare a tutti noi: il contrasto brutale tra la fragilità della vita e l’insaziabile fame di potere dell’uomo.

Una semplice tomba di marmo in una basilica romana amata da Papa Francesco sarà la sua ultima dimora, ha annunciato giovedì il Vaticano, condividendo un’immagine del progetto.

La lapide recherà solo l’iscrizione “Franciscus,” il nome latino del pontefice, con marmo proveniente dalla Liguria, la regione italiana legata ai suoi antenati. Sopra di essa, sarà appesa una replica della croce pettorale indossata da Francesco. La tomba sarà situata vicino all’altare di San Francesco nella navata laterale di Santa Maria Maggiore, una chiesa del V secolo a Roma che ospita già le tombe di sette papi. Francesco, devoto alla Vergine Maria, vi pregava spesso prima e dopo i suoi viaggi internazionali.

Addio a Francesco: il papa che ha ascoltato il grido della terra e dei poveri

La notizia della morte di Papa Francesco, annunciata a sorpresa il lunedì di Pasqua, ha scosso il mondo con la forza di un terremoto emotivo. Nonostante le condizioni di salute fragili, solo qualche settimana fa era stato dimesso dall’ospedale: non certo guarito, ma con quella speranza precaria che oggi appare quasi crudele. Domenica di Pasqua si affacciava ancora, sorridente e acciaccato, dal balcone di San Pietro, incontrava il vicepresidente americano J.D. Vance, benediva i fedeli e girava tra la folla sulla Papamobile. Poi, come un ultimo colpo di scena in una vita già carica di sorprese, è sparito. Questa volta per sempre.

Un pontificato nato all’insegna dell’imprevisto si chiude, amaramente, nello stesso modo. La sua eredità è tentacolare, impossibile da comprimere in un unico racconto. Molti si concentreranno sulle sue riforme nella Chiesa, su come ha affrontato il cancro interno degli abusi sessuali, su come ha tentato di svecchiare un’istituzione arrugginita sotto il peso dei suoi orpelli imperiali. Tutto corretto, certo, ma incredibilmente riduttivo. Francesco non è stato soltanto un amministratore di rovine sacre: è stato, nel senso più puro e tragico del termine, un rivoluzionario.

Il primo papa gesuita, il primo venuto dal cosiddetto Sud Globale, ha preso il Vangelo e l’ha riportato dove era nato: ai margini. Se i papi dei secoli passati si preoccupavano di troni e altari, Francesco ha guardato alle baracche e ai campi profughi. E non l’ha fatto inventandosi una nuova dottrina, ma semplicemente applicando quella cattolica, quella autentica, quella che spesso i suoi predecessori avevano preferito lasciare nei cassetti polverosi della Curia.

La cifra morale del suo pontificato si può sintetizzare nella sua opera magna, l’enciclica Laudato Si’ del 2015. In quel testo esplosivo, Francesco ha affermato senza giri di parole che non esiste vera ecologia senza giustizia sociale. “Dobbiamo ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri”, scriveva. Un’ovvietà per chi ha occhi e cuore, un’eresia per chi si nasconde dietro il mito dell’efficienza economica. In pratica, Francesco ha puntato il dito contro il capitalismo predatorio senza mai usare quella parola, preferendo inchiodare il mondo al suo stesso specchio: com’è possibile, domandava, che la morte di un senzatetto non faccia notizia, mentre due punti persi in Borsa facciano tremare il pianeta?

Non era un teorico da salotto. Francesco ha mescolato parole e azioni, andando dove nessuno avrebbe voluto andare. Ha visitato i fronti di guerra, ha rischiato la pelle in Iraq, ha preso rifugiati a bordo dei voli papali, ha spinto la Santa Sede a firmare il Patto di Parigi sul clima. Non si è limitato a lanciare appelli per la pace: ha mandato aiuti concreti, ha patrocinato scambi di prigionieri, ha gridato contro l’assurdità della guerra dal letto d’ospedale del Gemelli.

Quando scelse Lampedusa come prima destinazione da papa, nel 2013, volle lanciare un pugno nello stomaco all’Europa, anestetizzata davanti ai cadaveri che affioravano nel Mediterraneo. Invece di affermare dottrine, ha raccontato storie. Invece di moralizzare, ha mostrato la carne viva della sofferenza. Con uno stile che più che papale era evangelico, ha fatto di ogni viaggio un calvario e una dichiarazione di guerra all’indifferenza.

Sul clima ha inciso come pochi leader mondiali. La Laudato Si’ ha creato un’onda lunga che ha influenzato direttamente la COP21 di Parigi e ogni dibattito serio sul riscaldamento globale negli anni successivi. Con una lucidità rara, Francesco aveva capito che non ci sarebbe stato un “ritorno alla normalità” dopo la pandemia: o ne saremmo usciti migliori, o ne saremmo usciti peggiori. Guardando al 2025, sembra quasi che stesse scrivendo il nostro presente: un mondo più ingiusto, più fragile, più squilibrato di prima.

Eppure, nonostante la lucidità disarmante con cui analizzava il disastro, non è mai caduto nel cinismo sterile. Credeva, testardamente, che l’uomo potesse ancora scegliere il bene. Non per ingenuità, ma per una scelta radicale di fede nell’impossibile. Ha lasciato in eredità non tanto risposte, quanto domande scomode. E un monito che suona ancora più urgente oggi: non esiste progresso senza dignità, non esiste crescita senza cura, non esiste salvezza senza giustizia.

Chi verrà dopo di lui erediterà una chiesa più povera, più sporca, più ferita. Ma anche infinitamente più vera. E questo, forse, era il suo piano fin dall’inizio.