L’epopea transumanista di Elon Musk si inceppa, e stavolta non è colpa dell’autopilot. Il problema? Non bastano più i tweet visionari o le dirette da Marte: servono magneti, e per farli funzionare ci vogliono i famigerati terre rare, quelle che oggi Pechino tratta come se fossero testate nucleari. Il risultato? Il robot Optimus, quello che secondo Musk dovrebbe salvare le nostre ginocchia dalla fatica di rifare i letti e svuotare la lavastoviglie, resta in standby. A casa, in mutande, come noi.

Durante l’ultima earnings call, Musk ha ammesso che la produzione di Optimus è stata “impattata dal problema dei magneti”, con settimane di ritardo previste. E non si tratta di una semplice catena logistica impallata: il cuore della questione è geopolitico, con la Cina che ha appena blindato sette nuovi elementi della sua lista di controllo all’export, trasformando i magneti in una nuova arma della guerra commerciale con Washington. Con buona pace dell’ottimismo siliconvalleyano.

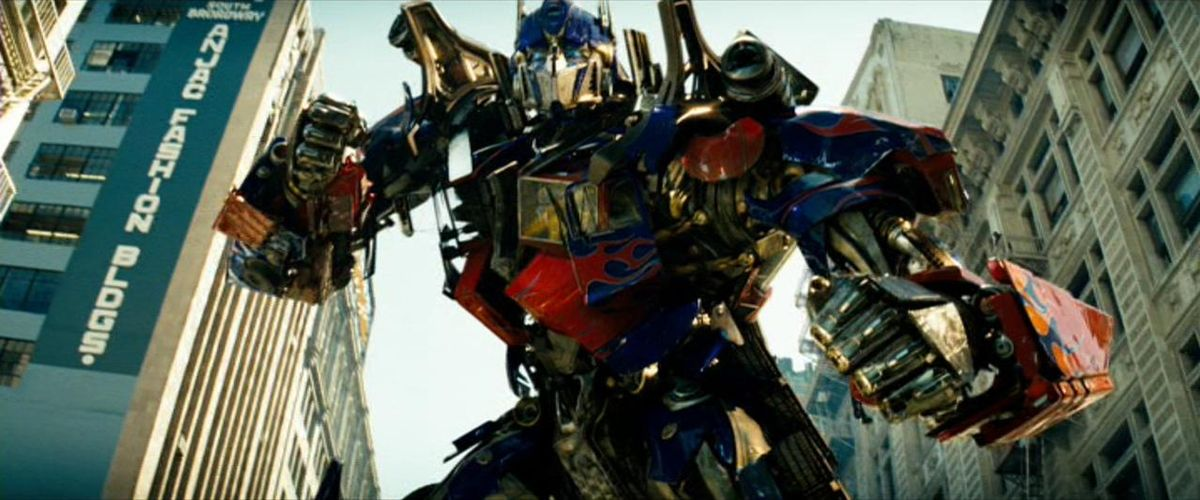

Il punto, sottolinea Musk, è che Pechino vuole “garanzie che questi materiali non vengano utilizzati per fini militari”. Come se un robot alto un metro e ottanta che pulisce il bagno non fosse abbastanza disarmante di suo. Il fatto che lo stesso Musk sia anche consigliere della Casa Bianca complica ulteriormente la posizione. È come chiedere a Tony Stark di giurare che il suo Iron Man serva solo per servire il tè.

Il tema delle terre rare non è nuovo, ma l’uso che se ne fa oggi sì: senza disprosio e neodimio, non solo non si fanno magneti per motori elettrici, ma nemmeno turbine eoliche, radar di nuova generazione, rivestimenti per jet e, per l’appunto, robot antropomorfi da usare come badanti del futuro. In pratica, sono i mattoni invisibili della tecnologia avanzata. E la Cina, che produce oltre il 70% della raffinazione globale di queste sostanze, ha appena chiuso il rubinetto. La motivazione ufficiale parla di “preoccupazioni sulla sicurezza nazionale”, la traduzione reale è “volete giocare duro con i dazi? Buona fortuna con i vostri magneti”.

In questa commedia tecnologica globale, il punto dolente per Tesla non è solo il ritardo nella produzione, ma la fragilità strutturale del suo sogno robotico. Per un’azienda che vuole farci credere che tra cinque anni vivremo con un androide domestico al nostro fianco, inciampare su una catena di approvvigionamento è come vedere un razzo SpaceX che non decolla perché mancano le viti. L’ossessione per l’efficienza si schianta contro le dinamiche di un’economia reale fatta di miniere, permessi, burocrazia e giochi di potere.

Intanto, il messaggio che passa è inquietante: il futuro dell’automazione umana dipende da un’autorità cinese che deve timbrare un modulo. Il che, detto fuori dai denti, è ironico per un uomo come Musk che predica la liberazione tecnologica da ogni vincolo. Il risultato, ad oggi, è un robot fermo al palo e una superpotenza che si scopre ancora una volta vulnerabile sul piano industriale.

Benvenuti nell’era in cui il futuro si gioca a colpi di elementi chimici e permessi doganali. Altro che AI: qui comanda la tavola periodica.