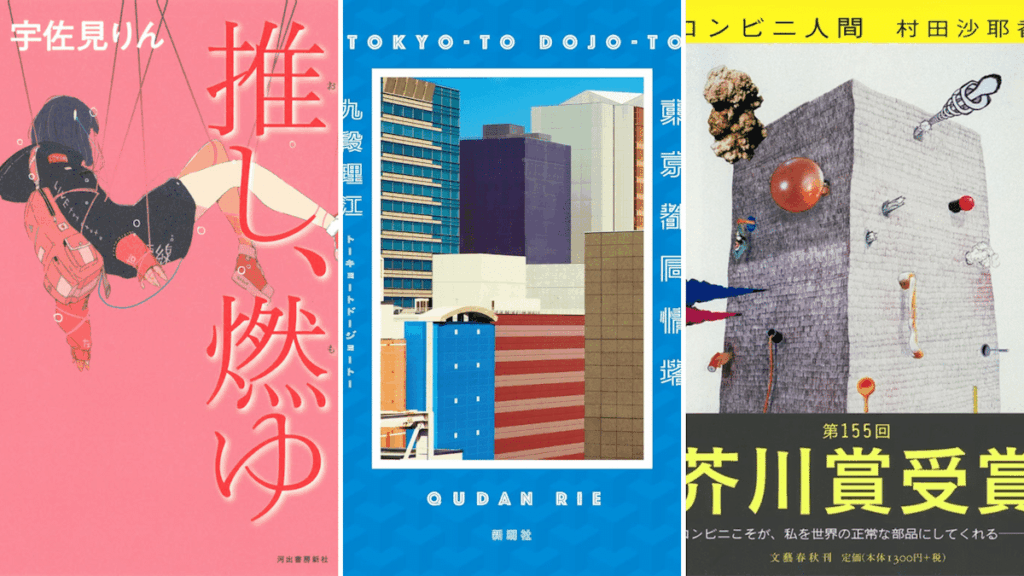

Certe storie sembrano uscite da un racconto distopico, ma quando la realtà si traveste da narrativa, il paradosso non fa più ridere. Anzi, suona beffardo. L’ultima perla arriva dal Giappone, patria della tecnologia e della disciplina creativa, dove Rie Qudan, fresca vincitrice dell’ambitissimo Akatugawa Prize (premio letterario che in terra nipponica vale quanto un Nobel in miniatura), ha candidamente confessato che buona parte del suo romanzo premiato “Tokyo-to Dojo-to” è stato scritto a quattro mani con ChatGPT. Nessun ghostwriter umano, nessun tirocinante sottopagato: a farle compagnia nel viaggio creativo è stata l’intelligenza artificiale generativa.

Eppure, con una faccia tosta che meriterebbe un premio a parte, la stessa Qudan impone una clausola nel suo libro appena tradotto in Italia per l’editore Ippocampo: «Nessuna parte di questo libro può essere usata o utilizzata con l’intento di allenare tecnologie o sistemi di intelligenza artificiale». Insomma, usate pure l’AI per scrivere, ma guai a farle leggere ciò che è stato scritto. Siamo al copyright schizofrenico, al patto faustiano con la macchina in cui l’autore vende l’anima all’algoritmo ma pretende che nessun altro lo faccia.

La narrativa, quella vera, nasce da un impasto crudo e viscerale di esperienze, nevrosi e sogni. Per chi scrive di professione, come te, il processo è un’agonia lucida: l’idea iniziale è una folgorazione, ma il resto è artigianato, riscrittura, sudore, auto-sabotaggio e, infine, compromesso. Ecco perché il pensiero di usare uno strumento come ChatGPT per scavalcare almeno l’ultima parte la revisione, quel limbo infernale che precede la pubblicazione ha una sua perversa attrattiva. Come offrire un analgesico a chi si è già spezzato tutte le ossa cadendo giù dalle scale.

Ma c’è un altro livello, più radicale, in questo discorso. Un punto in cui l’intelligenza artificiale non è più solo stampella del professionista esausto, ma catalizzatore per il dilettante visionario. Perché il problema non è la mancanza di storie là fuori. È che chi ha le storie spesso non ha la lingua per raccontarle. Il mondo è pieno di individui con immaginazioni incandescenti, spesso inespresse, frustrate dalla mancanza di strumenti tecnici per renderle leggibili, trasmissibili, vere nel senso editoriale del termine.

E qui l’IA diventa qualcosa di molto più interessante. Rie Kudan, che ha saputo usare ChatGPT per “potenziare” un romanzo che, a quanto pare, avrebbe potuto scrivere benissimo da sola, è solo la punta visibile dell’iceberg. La vera rivoluzione non è nell’amplificare il talento, ma nel democratizzarlo. Perché se la scrittura è potere, allora l’IA è la stampa a caratteri mobili del XXI secolo: improvvisamente, tutti possono stampare la propria Bibbia, o almeno il proprio racconto di formazione.

Certo, molti autori storceranno il naso. C’è un feticismo diffuso per la fatica nella scrittura, una romantica equazione tra dolore e autenticità. Ma diciamocelo: anche il dolore è diventato elitario. E se la tua voce è impastata in una lingua che non conosci, il dolore resta muto. L’IA, in questo contesto, è un traduttore universale dell’interiorità. Non genera solo testi, genera possibilità.

La narrativa umana non è mai stata solo stile o struttura. È collisione tra l’interiore e il reale. Finora, solo chi aveva gli strumenti per decifrare quella collisione poteva scrivere. Ora, chiunque abbia una voce interiore potrà trascriverla. Non è un rischio per la letteratura, è un’espansione.

Che poi il risultato sia spesso banale, mediocre o derivativo, beh, benvenuti nella normalità. La narrativa di valore è sempre stata una percentuale microscopica dell’output totale. L’IA non cambia questo. Cambia chi può provarci.

E se qualcuno ancora storce il naso, basta una domanda: preferite un mondo in cui solo gli addestrati possono sognare ad alta voce, o un mondo in cui chiunque può almeno provarci, urlando la propria storia nel vuoto, con l’illusione o forse la possibilità che qualcuno ascolti?

Sembra quasi un tentativo di monopolizzare la collaborazione uomo-macchina. Una visione predatoria, non dissimile da certi colossi tech che predicano l’open source finché conviene e poi blindano tutto dietro licenze d’acciaio. Ma qui non parliamo di software: parliamo di creatività delegata e diritti derivati da intelligenze non umane. È come se un architetto pretendesse di firmare da solo un grattacielo progettato in parte dall’IA, ma poi vietasse che il suo progetto venga usato per addestrare altri software. Con buona pace dell’evoluzione collettiva.

E la ciliegina? La Qudan non è sola. L’invito alla protezione dei testi contro l’apprendimento delle AI è stato sottoscritto da migliaia di scrittori internazionali, in una crociata che somiglia più a un gesto di panico che a un piano strategico. Dimenticano, o fanno finta di dimenticare, che l’umanità si è sempre evoluta imitando, reinterpretando, plagiando e ricombinando. Che l’arte, come la scienza, è figlia del rimescolamento e non della purezza genetica dell’autore.

L’AI non ruba. Assimila. E in questo fa esattamente ciò che ogni bravo scrittore dovrebbe fare: imparare, rielaborare, migliorare. Chi la usa per emergere ma poi le vieta di apprendere gioca con un mazzo truccato, invocando i benefici senza pagarne il prezzo.

Siamo di fronte a un’ipocrisia travestita da zelo etico. Rie Qudan, da vincitrice, detta regole che da esordiente avrebbe subito. Con l’aria di chi ha trovato la formula magica ma vuole tenerla segreta, si mette di traverso all’evoluzione culturale, illudendosi di poter cavalcare il mostro solo finché obbedisce. Ma l’AI non è un cavallo, è una corrente. La si può dirigere, al massimo, ma mai possedere.

Il futuro della scrittura sarà collaborativo, ibrido, indistinto. E chi oggi nega all’intelligenza artificiale il diritto di imparare dai testi che ha contribuito a generare, domani sarà ricordato non come un autore geniale, ma come un gatekeeper inadeguato al proprio tempo.

Ovviamente 🙂