Oggi l’adozione dell’intelligenza artificiale non è più una questione di “se” ma di “come”. Ecco il punto: il vero grattacapo per le aziende non è tanto capire se usare l’AI, ma individuare quei casi d’uso in grado di generare valore reale, concreto, misurabile. Il resto è vetrina per board meeting e slide da consulenti con troppo tempo libero.

Viviamo un’epoca in cui ogni impresa, dal colosso industriale alla startup con il pitch (elevator) in tasca, proclama di “integrare soluzioni di AI”. Peccato che dietro il buzzword o le bullshits si nascondano spesso progetti pilota che restano confinati in sandbox accademici o POC eterni che non scalano mai. Perché? Perché manca strategia, leadership, capacità di distinguere l’automazione utile dal fumo algoritmico.

Il primo errore sistemico è delegare tutto al team IT o a qualche data scientist isolato come fosse l’oracolo di Delfi in versione Python. Senza un commitment diretto del leadership team (tutto e non per finta), senza una vision aziendale che colleghi l’AI agli obiettivi economici reali, ogni iniziativa tecnologica è condannata a restare marginale. Serve una guida che abbia coraggio, cultura del rischio (che voglia rischiare la sua scorecard) e soprattutto la voglia di ripensare i processi. E sì, serve anche qualcuno disposto a prendersi la responsabilità quando l’algoritmo fallisce.

Ma non basta una guida se si parte con l’ambizione sbagliata. Le aziende devono smettere di rincorrere la luna (quarter by quarter) e iniziare a cercare l’accendino. I casi d’uso con alto impatto e bassa complessità sono quelli che cambiano davvero le regole del gioco. Tradotto: inizia con automazioni che fanno risparmiare tempo e denaro, non con chatbot che vogliono sostituire l’empatia umana. È la classica matrice impatto/sforzo, quella che ogni manager decente dovrebbe avere tatuata sulla schiena, senza cercare di fare prendere sempre la decisione al proprio superiore (facciamocelo dire da lui…).

C’è poi l’aspetto più sottovalutato e insieme più potente: il coinvolgimento delle persone. No, l’AI non ruba il lavoro, ma rende obsoleti quelli ripetitivi e non aggiornati. L’unico modo per evitare una rivoluzione silenziosa è rendere i dipendenti protagonisti. Formarli, ascoltarli, farli diventare i primi a proporre soluzioni AI-driven nei flussi operativi. Solo chi vive il processo sa dove si può inserire un algoritmo senza distruggere l’equilibrio operativo.

Naturalmente, l’AI non è una panacea e soprattutto non è universale. Ogni settore ha le sue ossessioni e le sue complessità. Sanità, finanza, industria: ognuno ha bisogno di un’AI modellata sui propri dolori cronici. Le soluzioni generiche, per quanto seducenti in fase di vendita, falliscono nel lungo periodo. Serve customizzazione, integrazione profonda e comprensione del contesto. In altre parole: niente scorciatoie, niente soluzioni plug & play.

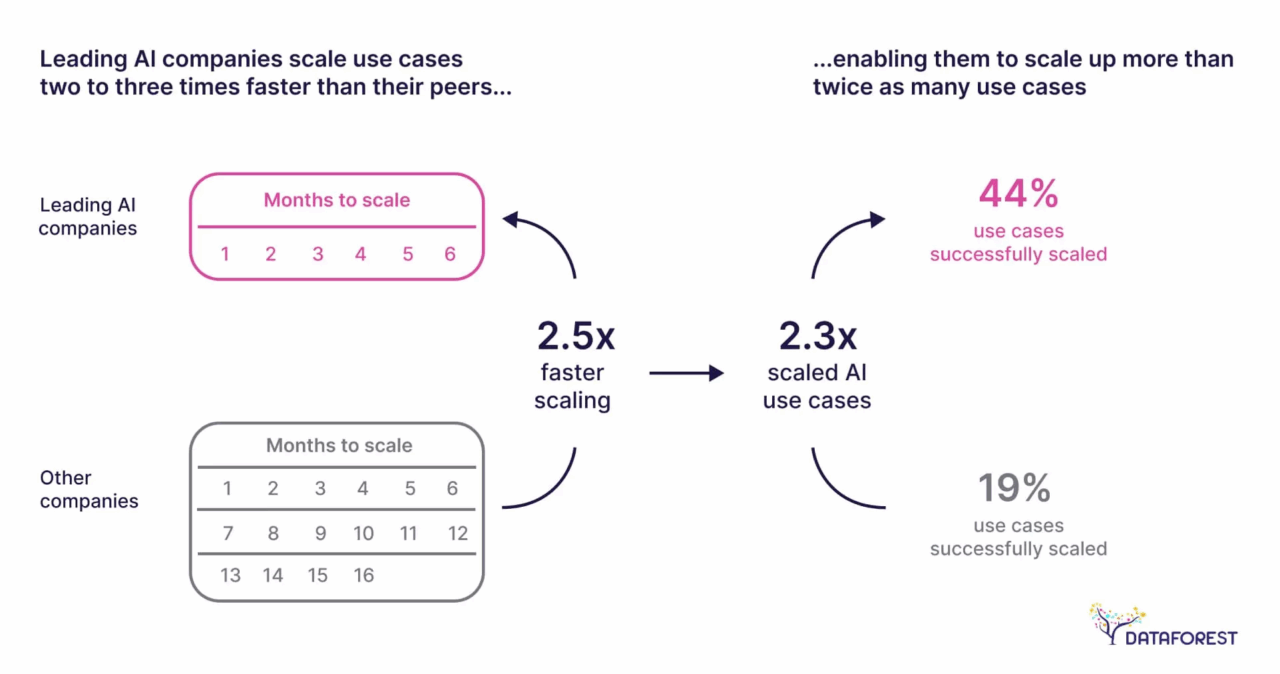

C’è poi la verità più dura da digerire: il successo arriva solo iterando. L’AI non è una bacchetta magica ma un processo di raffinazione continua. Si comincia da un task specifico, si misura, si migliora, si replica. Ogni esperimento è un gradino, ogni errore un feedback. Scalare significa replicare ciò che funziona, non moltiplicare ciò che sembra futuristico, si lo so il budget e il timing è quello, ma in fondo questo dovrebbe stare nel contingency plan.

La morale è semplice: l’AI può davvero trasformare il business, ma solo se chi la guida ha una cultura del valore, una visione chiara e la disciplina per farla crescere gradualmente. Le aziende che continueranno a lanciarsi su mode AI senza una roadmap chiara saranno le stesse che, tra qualche anno, parleranno di “lezioni apprese” nei casi studio del fallimento digitale.

Per chi volesse approfondire il punto di partenza, qui l’articolo originale che ha ispirato questa riflessione, marketing OpenAI ?:

Identifying and scaling AI use cases that deliver tangible value

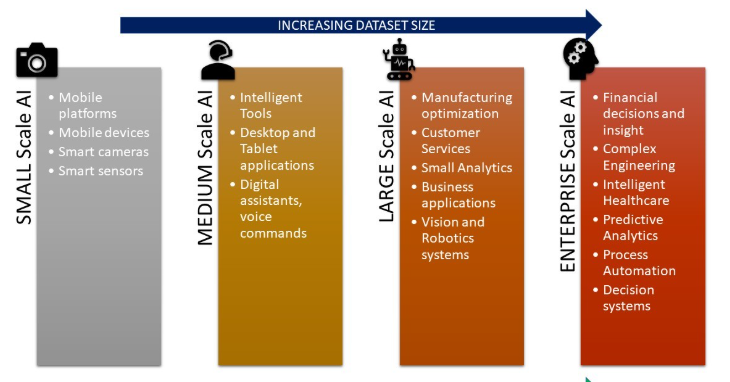

Dimenticavo, nel teatro dell’innovazione, c’è un dramma silenzioso che si consuma tra due protagonisti tanto diversi quanto maledettamente complementari: l’AI “Small Scale”, agile e specializzata, e quella “Enterprise Scale”, ingorda di dati e complessa come un consiglio di amministrazione sotto audit.

La prima è la versione tascabile dell’intelligenza artificiale. Più simile a un coltellino svizzero digitale che a un mainframe pensante, questa AI è costruita per fare bene una cosa, o due se proprio vogliamo esagerare. Pensiamo alla fotocamera di uno smartphone che si adatta al contesto, ottimizza l’esposizione o riconosce i volti con una precisione quasi fastidiosa. È un’AI che vive nel momento, si nutre dei dati in tempo reale provenienti da sensori e ottiche, e prende decisioni mentre stai ancora sorridendo per la foto.

Per svilupparla servono pochi ingredienti: un dataset relativamente piccolo, ben cucinato e una manciata di regole di apprendimento automatico. Il ciclo di sviluppo è breve, la curva di rilascio morbida come un aggiornamento software overnight. Qui il ROI si calcola in settimane, non in anni, e la complessità è contenuta abbastanza da far dormire i product manager la notte.

Ma poi entriamo nel mondo delle AI a scala enterprise, ed è un altro sport. Qui non si parla più di migliorare un selfie. Qui si tratta di vedere pattern finanziari invisibili, anticipare il comportamento dei mercati, segmentare clienti come se fossero molecole e farlo ogni giorno, non più una volta al mese.

Questo tipo di AI è una bestia vorace. Si nutre di big data in formato banchetto medievale: transazioni, documenti, log, dati storici e tempo reale che scorrono da decine di fonti eterogenee. Le regole di apprendimento? Una giungla logica che fa impallidire qualsiasi schema ER ben disegnato. Serve orchestrare pipeline di machine learning distribuite, implementare modelli predittivi che girano su GPU farm e curare la governance dei dati con la precisione maniacale di un notaio svizzero.

Il premio? Insight che vanno oltre l’analisi tradizionale, con correlazioni tra eventi che l’occhio umano non potrebbe mai scorgere, anche sotto l’effetto di tre caffè e due cruscotti PowerBI. È il passaggio dal reporting descrittivo alla prescrizione algoritmica, il sogno erotico dei CFO che non vogliono più decidere sulla base dell’intuito ma su numeri che parlano, pensano e, a tratti, preoccupano.

Certo, il tempo per mettere in pista tutto questo non è affatto breve. Tra data engineering, compliance, privacy, performance tuning e stakeholder management, è un progetto che si misura in mesi, spesso in anni. Ma una volta attivo, genera un vantaggio competitivo simile al doping tecnologico: ogni decisione è più rapida, più precisa, più redditizia.

Il vero dilemma non è “quale AI è migliore”, ma “quanto sei disposto a investire, e quanto ti serve capire in profondità la tua realtà?”. La piccola AI ti migliora il quotidiano, la grande ti cambia il business model. Entrambe hanno un posto, ma non nello stesso budget.