Articolo completo disponibile qui

Nel suo saggio The Eclipse of the Analogue, the Hardware Turn, and How to Deal with Both, Luciano Floridi firma un manifesto filosofico che è tanto un’allerta quanto una diagnosi cinica e lucida sul rapporto sempre più tossico tra digitale e analogico. Il testo, a tratti feroce nella sua chiarezza, è una lettura che ogni CTO, policymaker e filosofo (anche quelli travestiti da imprenditori) dovrebbe tenere come guida per non diventare l’ennesimo adoratore del feticcio digitale.

Floridi articola tre tesi connesse ma devastanti nella loro implicazione: primo, l’epistemologia del nostro tempo è mediata da modelli digitali che eclissano i sistemi reali; secondo, il potere non è più nel codice ma nell’hardware che lo supporta, in quella che chiama “hardware turn“; terzo, la soluzione non è un ritorno nostalgico al passato analogico, ma una combinazione riformulata di educazione critica (Paideia), legislazione robusta (Nomos), e una sovranità digitale capace di presidiare il confine sempre più labile tra ciò che è vero e ciò che è simulato.

Partiamo dal primo punto: la “mappa” ha preso il posto del “territorio”, ma nessuno sembra preoccuparsene. La medicina, la finanza, l’ingegneria: tutto è interpretato attraverso modelli digitali che operano come oracoli infallibili. Floridi porta un esempio semplice ma letale: un algoritmo diagnostico può interpretare dei dati biometrici e diagnosticare un’aritmia. Il medico, affidandosi ciecamente al modello, ignora la possibilità che il dolore toracico sia dovuto a una dissezione aortica. Il paziente muore, ma il report è impeccabile.

Qui Floridi affonda il coltello: non è solo un problema tecnico, ma un abisso filosofico. Siamo prigionieri di modelli che non solo semplificano, ma oscurano la realtà. Non è più la realtà a generare conoscenza, ma la conoscenza a riscrivere la realtà in forma di simulacri: repliche sempre più sofisticate e sempre più scollegate dal reale. La filosofia, da Platone a Baudrillard, è stata avvertita. Ma nessuno, dice Floridi, ha preso davvero sul serio la catastrofe ontologica in corso. Stiamo vivendo la fase terminale di una cultura che ha confuso l’interfaccia con il contenuto.

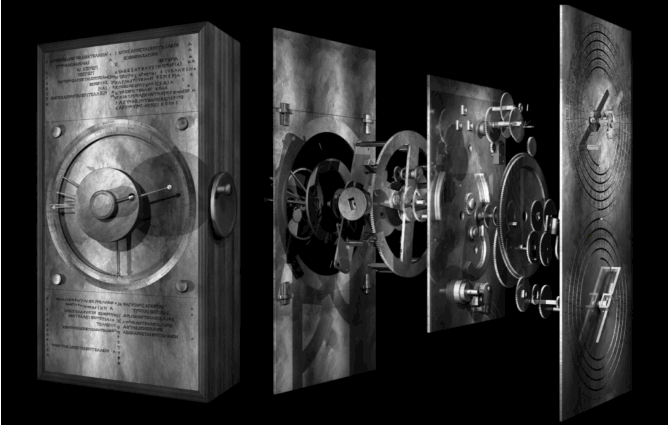

Il secondo punto, ancora più destabilizzante, riguarda il ritorno del corpo del digitale: l’hardware. In una retorica ormai stantia, il digitale è stato raccontato come smaterializzato, leggero, post-industriale. Fandonie. Il digitale è invece pesantemente fisico: si nutre di minerali rari, energia elettrica, cavi sottomarini, server farm. Chi controlla queste infrastrutture non controlla solo la tecnologia, ma la nostra capacità di esistere nel mondo digitale. In questo senso, la vera sovranità non è quella dell’algoritmo, ma della miniera. La Silicon Valley non è un laboratorio software, è una colonia estrattiva globalizzata.

Il nodo, naturalmente, è politico. Floridi lo dice con brutalità: mentre le masse si perdono nell’incanto delle app, i veri padroni sono quelli che possiedono i data center, le reti elettriche, le licenze sui semiconduttori. Le élite digitali hanno compreso che il potere non sta nell’intelligenza artificiale, ma nei circuiti che la alimentano. È il passaggio dal fumo ideologico del “cloud” alla realtà brutale dell’on-premise geopolitico.

Di fronte a questa situazione, Floridi non si arrende a un esistenzialismo rassegnato alla Heidegger, che osserva l’apocalisse come fosse un tramonto inevitabile. Preferisce invece la via etica e combattiva di Simone Weil: non serve piangere l’epoca passata, ma progettare un futuro diverso. E qui introduce il triplice rimedio: Paideia, Nomos, Sovranità.

Con Paideia, Floridi intende una rivoluzione educativa capace di restituire alle persone la consapevolezza critica dell’ecosistema digitale in cui vivono. Significa smettere di accettare modelli come se fossero oracoli e imparare a interrogarli, contestarli, decostruirli.

Con Nomos, invoca una legislazione forte, non come vincolo liberticida, ma come strumento per impedire che le regole del gioco siano scritte da chi possiede le fiches e il tavolo. Serve un nuovo Leviatano digitale, che sappia disciplinare il potere dei big tech, tutelare le risorse materiali che sostengono il digitale e garantire giustizia algoritmica.

Infine, Sovranità Digitale: qui Floridi alza il tiro, e suggerisce che la battaglia per il controllo del digitale è la nuova forma della lotta di classe. Non è più solo tra capitalisti e lavoratori, ma tra chi genera modelli e chi li subisce, tra chi controlla i sistemi e chi vive dentro le loro simulazioni.

Il passaggio più provocatorio, degno di un Filosofo con nervi saldi, è quando Floridi liquida l’idea che i modelli siano solo rappresentazioni imperfette. No, dice: i modelli sono strumenti politici, progettati per semplificare, ma anche per controllare. Non sono neutri, sono schierati. E se lasciati nelle mani sbagliate, diventano armi.

In questa prospettiva, la vera posta in gioco non è la regolamentazione della tecnologia, ma la rifondazione di una cultura in grado di reggere l’urto di un mondo dove il virtuale ha divorato il reale, e dove la mappa per citare ancora Baudrillard ha cancellato il territorio.

Floridi propone un’etica della responsabilità, una filosofia costruttiva della tecnologia, una forma di “ingegneria morale” che unisca critica e progettazione. Non più solo spettatori affascinati del tramonto dell’analogico, ma attori capaci di immaginare, costruire e presidiare un nuovo equilibrio tra bit e atomi.

Il suo messaggio, tra le righe, è chiaro: se non torniamo a progettare i sistemi (e non solo i modelli), rischiamo di diventare noi stessi i modelli di qualcun altro. Artificiali, perfettamente rappresentabili. E completamente inutili.