Il fenomeno della cosidetta “Ghiblificazione” ha colpito duro. La nuova funzionalità di generazione immagini di ChatGPT, potenziata da GPT-4o, ha fatto impazzire gli utenti, portando la piattaforma OpenAI al limite. Il risultato? Un collasso temporaneo del sistema e un’esplosione di interrogativi sul futuro della creatività, dei diritti d’autore e della sostenibilità dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’arte digitale.

La febbre della Ghiblificazione

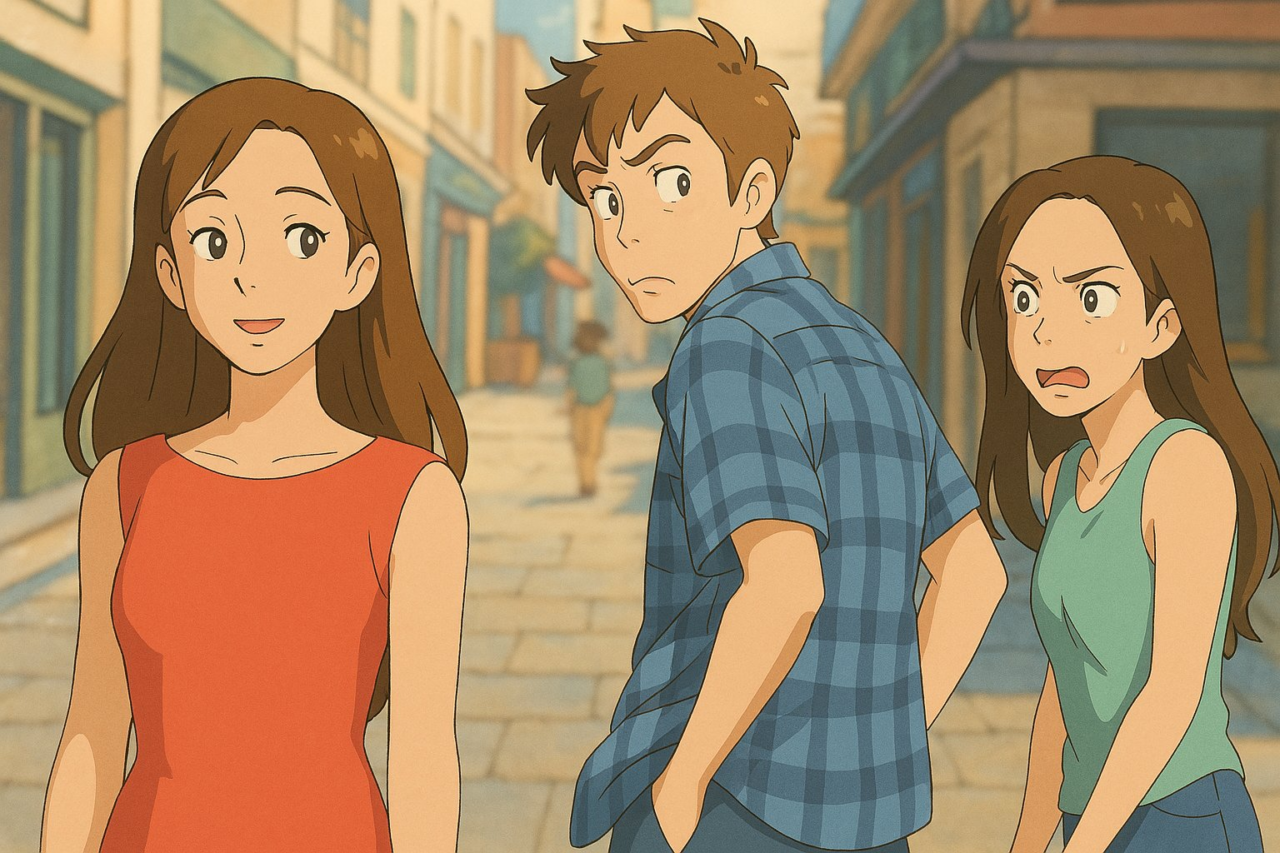

In pochi giorni, i social si sono riempiti di immagini trasformate in perfetto stile Studio Ghibli, il celebre laboratorio di animazione giapponese fondato da Hayao Miyazaki. L’idea di poter vedere una propria foto trasformata in un’illustrazione che ricorda capolavori come La Città Incantata o Il Castello Errante di Howl ha generato un effetto virale. Ma con la corsa alla generazione di immagini, OpenAI ha dovuto frenare bruscamente: “Le nostre GPU si stanno fondendo” ha ironizzato il CEO Sam Altman, annunciando limiti temporanei sulle richieste.

Il nervo scoperto del copyright

Oltre al crash tecnico, la mania della Ghiblificazione ha riacceso il dibattito sull’uso di contenuti protetti da copyright per addestrare modelli di AI. Studi di animazione e artisti da tempo denunciano l’appropriazione di stili e opere senza consenso e lo stesso Miyazaki stesso ha espresso più volte la sua contrarietà a strumenti che riducono l’intervento umano, sottolineando come Studio Ghibli continui a disegnare a mano i propri frame.

OpenAI non ha mai rivelato con precisione quali dataset utilizzi per addestrare i suoi modelli di generazione visiva. Tuttavia, la capacità dell’AI di replicare fedelmente stili artistici distintivi solleva la questione: la trasformazione in chiave Ghibli rappresenta un omaggio o una violazione dei diritti di proprietà intellettuale? E, soprattutto, la protezione della proprietà intellettuale può estendersi ad uno “stile”?

Da questo punto di vista va considerato che il diritto d’autore protegge l’opera in sé, non le idee, i concetti o gli stili che la ispirano. Questo principio è fondamentale: un’idea astratta o uno stile non sono protetti, ma lo è l’espressione concreta di quell’idea.

Quando parliamo di stile artistico (come lo stile di Studio Ghibli, con i suoi paesaggi lussureggianti e personaggi espressivi), fotografico (ad esempio, lo stile di Annie Leibovitz) o letterario (come il tono di Ernest Hemingway), ci troviamo in una zona grigia del diritto d’autore.

Lo stile di un artista o di un collettivo (come Studio Ghibli) è spesso riconoscibile, ma non è protetto dal diritto d’autore in senso stretto. Ad esempio, i tratti distintivi di Studio Ghibli – colori pastello, attenzione ai dettagli naturali, personaggi con grandi occhi espressivi – sono un insieme di tecniche e scelte estetiche, non un’opera in sé. Se qualcuno crea un’opera “in stile Studio Ghibli“, non sta necessariamente violando il diritto d’autore, a meno che non copi direttamente un personaggio, una scena o un elemento specifico protetto. Potremmo forse spingerci ad ipotizzare che se l’imitazione è così fedele da creare confusione con l’originale, si potrebbe configurare un illecito di concorrenza sleale.

Parimenti, uno stile fotografico, come l’uso di una particolare illuminazione o composizione, non è protetto. Ad esempio, se un fotografo utilizza una tecnica simile a quella di un altro (come il chiaroscuro di Caravaggio applicato alla fotografia), non c’è violazione. Nel caso invece venisse copiata una specifica fotografia o un set di immagini in modo diretto, allora si potrebbe parlare di violazione del copyright.

Spostandoci in letteratura invece, possiamo dire che lo stile di scrittura di un autore, come il minimalismo di Hemingway o il realismo magico di Gabriel García Márquez, non è protetto. D’altra parte, ognuno di noi, con una conoscenza dello stile di uno specifico autore sufficientemente approfondita, potrebbe scrivere in modo simile e del tutto legittimo. Ad esempio, un autore può adottare un tono lirico e onirico simile a quello di Márquez senza per questo infrangere il diritto d’autore, a patto di non copiare direttamente frasi, passaggi o trame specifiche che so, di Cent’anni di solitudine ad esempio. Lo stesso dicasi per un genere musicale.

Creatività umana vs. creatività artificiale

La vicenda porta a una riflessione più ampia sul futuro dell’arte digitale e del lavoro creativo. Se l’AI diventa così abile nel riprodurre stili iconici, quale sarà il ruolo degli artisti nel domani? Alcuni vedono in questi strumenti un’opportunità per ampliare la creatività, altri li considerano una minaccia diretta ai professionisti del settore.

Tenendo presente che se un’AI genera un’immagine “in stile Studio Ghibli“, non sta copiando un’opera specifica, ma sta replicando un’estetica generale, senza quindi violare il diritto d’autore, rimane comunque il tema etico: è giusto che un’AI possa imitare lo stile di un artista senza che questi riceva un compenso o un riconoscimento? Inoltre, se l’opera generata dall’AI viene commercializzata, potendo, almeno in linea teorica, competere con il mercato dell’artista originale, può creare un danno economico. In questo caso quali tutele spettano all’artista originale? E come può, nel caso, essere valutato un equo compenso, se ritenuto applicabile al caso di specie?

La soluzione potrebbe stare in una regolamentazione chiara e nell’adozione di sistemi che garantiscano il consenso esplicito da parte degli artisti per l’uso del loro lavoro nell’addestramento delle AI anche se, come abbiamo visto, il tema dello “stile” apre un ulteriore fase di dibattito.

Nel frattempo, tra entusiasmi e preoccupazioni, il mondo dell’intelligenza artificiale e della creatività continua a navigare in acque sempre più complesse. Anche perché in base alle normative attuali, lo stile artistico, fotografico o letterario non è protetto dal diritto d’autore perché la protezione si applica all’espressione concreta, non alle idee o alle tecniche.

L’intelligenza artificiale allora, pur sollevando nuove sfide, opera in questa stessa logica e generare un’opera “in stile” di un artista non costituisce di per se una violazione del copyright, a meno che non si copi direttamente un’opera specifica.